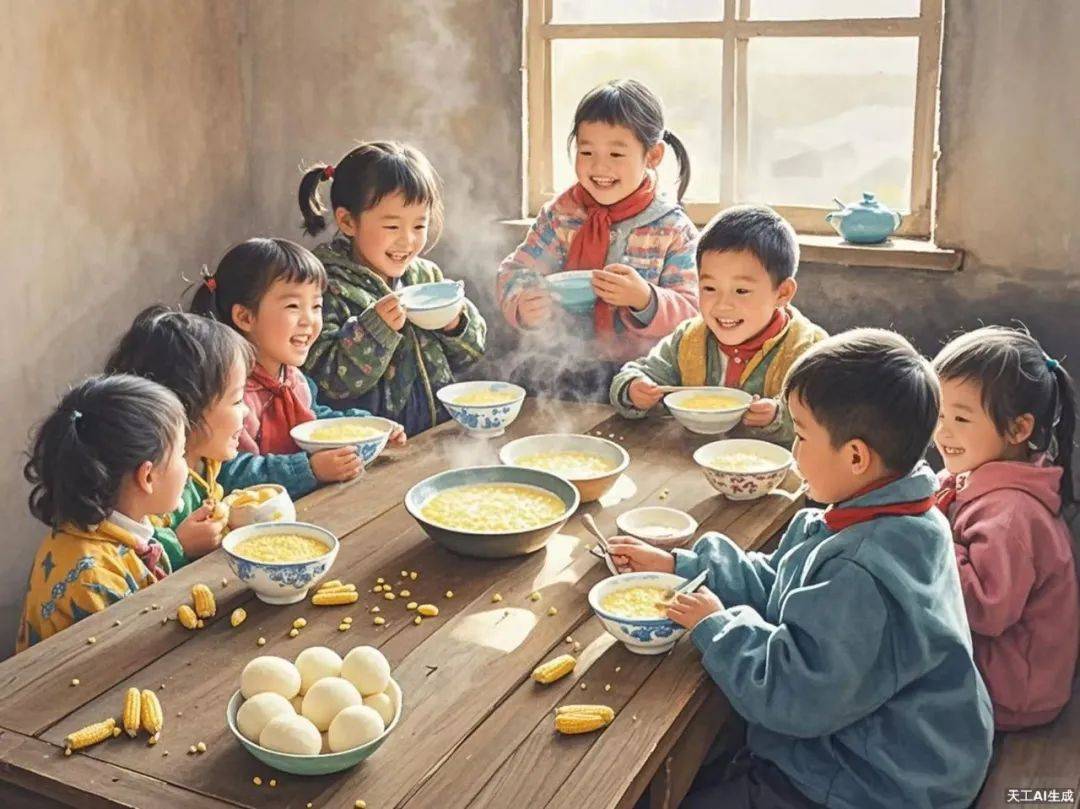

白米饭、白麪(miàn)馒头、麪(miàn)条,如今的孩子吃得习以为常,还时不时地挑食,不愿吃此等“粗茶淡饭”。殊不知,也就在四五十(shí)年前,人(rén)们还用野菜和粗粮来填饱腸(cháng)胃。

早先,人(rén)多地薄,粮食不够吃,人(rén)们便尽量节约,以支撑到来年收获的时节。做饭的时候,有(yǒu)啥就往锅里放啥,小米、高粱麪(miàn)、土豆、红薯、大豆、野菜等全都可以煮到一起。这样煮出来的稀饭不至于照出人(rén)影,看(kàn)着还挺稠,主要是能尽量少用一点主粮——若麪(miàn)缸里没了主粮,当家人(rén)肯定该心慌了。

在我们豫西北地区,一年种两茬庄稼,一茬麦子,一茬玉黍——也就是玉米。玉黍属于粗粮,比麦子高产,自然成为家乡人(rén)饭桌上的主角。现在都流行鲜食玉米,就是将新鲜玉米棒煮熟了直接食用。然而在过去,人(rén)们需要的是粮食——粮食必须能够长期储存。所以,玉黍采摘后晒干脱粒,放入谷仓,细水长流慢慢吃。这样很耐吃,不像煮玉黍棒,吃掉两根,胃里却还是空的。

一般来说,家乡人(rén)會(huì)把玉黍加工成玉黍渣和玉黍粉。玉黍渣可以熬浓汤,也可以和小米、高粱米、南瓜等混煮成干饭。玉黍粉大多用来煮稀饭,当地称之为“糊(hú)涂”。家乡人(rén)早餐和晚餐的“标配”馍菜汤中的“汤”指的就是“糊(hú)涂”。北方人(rén)爱吃麪(miàn)条、馒头,玉黍粉也能做。与小麦粉相比,玉黍粉口感(gǎn)粗糙,不过比起其他粗粮或者野菜,玉黍显然更能满足腸(cháng)胃的需求。

我生于上世纪80年代,那时虽然生活还不太宽裕,但基本上能吃饱穿暖,饿肚子的光景已经一去不返。祖母负责掌管家里的伙食,饥饿的记忆刻在了她的骨子里,她笃信“家里有(yǒu)粮,心中不慌”。做饭的时候,祖母沿袭了从前的习惯,尽量少吃小麦粉,让麪(miàn)缸里的麪(miàn)粉总是满满的,这會(huì)带给她足够的安全感(gǎn)和成就感(gǎn)。于是,玉黍粉成了我们家的主粮。我在成长过程中吃到了各式各样用玉黍做的食物,也得以与玉黍结下深厚的感(gǎn)情。

祖母经常在玉黍粉里掺花生、黄豆,以及她去地里挖来的野菜,蒸成窝窝头。刚出锅的窝窝头有(yǒu)一股玉黍的甜味和野菜的清香,咀嚼的时候,花生和黄豆的香味在唇齿间迸发,味道还不错。祖母看(kàn)我们愿意吃,颇为自豪地告诉我们,在以前,这种窝窝头很多人(rén)想吃都吃不到呢,花生和黄豆可是稀罕物。看(kàn)电视劇(jù)的时候,祖母又指着电视上武大郎卖的炊饼说,炊饼其实就是各种杂粮做的蒸饼,还不如咱们的窝窝头好吃。可是,窝窝头并不像祖母说的那么完美,它放凉后會(huì)变得像石头一样硬,一嚼一嘴的渣渣,口感(gǎn)很差。于是,祖母把窝窝头掰碎,泡在“糊(hú)涂”里,玉黍窝头配玉黍稀饭,也算是原汤化原食了。

和“糊(hú)涂”煮在一起的若是“水饼”,就好吃多了。玉黍粉用开水和成麪(miàn)团,揪成小剂子,擀开,包入白糖,然后把麪(miàn)团拍扁,便成了“水饼”。煮“糊(hú)涂”的时候,把“水饼”放进去同煮,煮熟之后软软糯糯,玉黍粉淡淡的甜与白糖浓郁的甜相融合,在嘴里化开,让人(rén)瞬间感(gǎn)受到难以言说的快乐和幸福。这正是我童年最爱吃的“甜点”。

几十(shí)年过去了,人(rén)们的生活发生了天翻地覆的改变。各种粗粮摇身一变,成了人(rén)们餐桌上受追捧的绿色健康食品,这让从小吃惯了粗粮的我心生得意。寒冷的冬日,煮上一锅清淡的玉米麪(miàn)片,只放少量调料以及菠菜等配菜,滚热的麪(miàn)汤激发出蒜苗、香菜的味道,呼噜噜一碗吃下去,满足的不仅仅是腸(cháng)胃。

原文刊登于《光明日报》2025年1月10日15版

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。