1

小学時(shí),父母让背《滕王阁序》,觉得晦涩难懂,生嚼硬咽,最後(hòu)忘得七七八八;

初中時(shí),老师让背《滕王阁序》,觉得辞藻华丽,不过尔尔,最後(hòu)又还给了课本;

高中時(shí),继续默诵《滕王阁序》,觉得用处不大,一知半解,最後(hòu)仍旧不明所以;

大学時(shí),加入了社团,继续背诵《滕王阁序》,并要釋(shì)其深意,这个時(shí)候才知道,自己在文学这条路上,还有万里之遥的路要走。

有時(shí)候你得承认,天才就是天才,不是通过努力就能追赶得上的。

“豫章故郡,洪都(dōu)新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美”

2

展开全文

王勃这篇《滕王阁序》,素有“千古第(dì)一骈文”之美誉,後(hòu)世也确实没有再能超越的作品,哪怕令狐楚被称为“骈文大家”,也找不出可以比肩的文章。

这篇序,全文773个字(zì),放到(dào)现在來(lái)说,就是一篇小作文的字(zì)数。可是,在这773个字(zì)里,王勃引用历史典故竟达到(dào)40余,几乎每一句就有一个故事。

还有最重要的是,在这773个字(zì)里,王勃自创了20多个成语,而“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”两句,更是成为了写景的千古第(dì)一句。

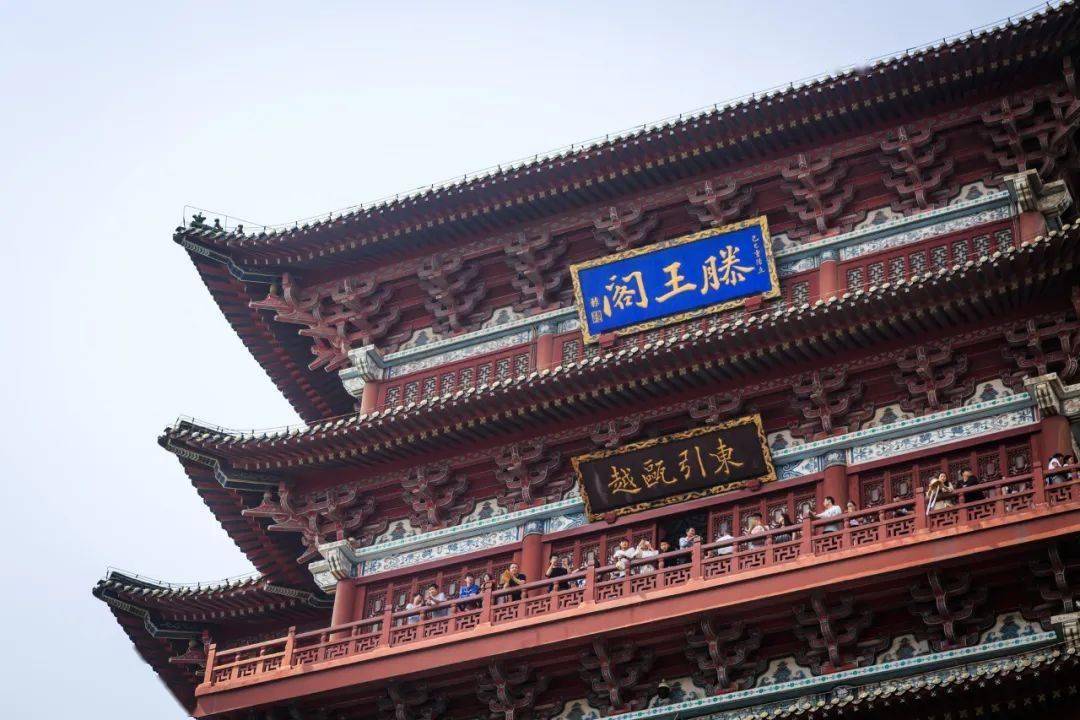

滕王阁原(yuán)为李渊的儿子李元婴在洪州任都(dōu)督時(shí)所建。

这个李元婴很有意思,可以说是“建楼狂魔”,他是李渊的第(dì)22个儿子,也是最小的儿子,与宠妃柳宝林所生。

因为生李元婴的時(shí)候,李渊已经65岁了(佩服),所以对这个宝贝疙瘩是格外宠溺。玄武门事件後(hòu),李渊禅位,没几年就挂了。

当時(shí)的李元婴才5岁,李世民(mín)登基後(hòu),对这个小老弟也是格外照顾,先是封滕王,迁山东封邑,因此李元婴建了第(dì)一座“滕王阁”。

到(dào)了高宗時(shí)期,他这个小侄子就不再惯着“怪蜀黍”,遂李元婴因大兴土木(逾越帝制)而被贬,然後(hòu)就去了洪州。

到(dào)了洪州,李元婴旧习不改,再建“滕王阁”,就是王勃笔下的滕王阁。

随後(hòu)李元婴再被贬,去了隆州,於(yú)是又建了第(dì)三座“滕王阁”,就是杜甫笔下的阆中滕王阁。

实际上,洪州都(dōu)督閻(yán)伯屿重修“滕王阁”時(shí),李元婴还没死,他甚至比王勃活的時(shí)间还长。

3

公元675年,经历“官奴曹达案”後(hòu),王勃因内心愧对父亲,决定遠(yuǎn)赴交趾,去行膝下之孝,他在《滕王阁序》中,对此事也有提及:

“勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏於(yú)百(bǎi)龄,奉晨昏於(yú)万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对”

当時(shí)王勃从洛阳出发,经淮阴到(dào)楚州,行船至马当(今(jīn)彭泽)時(shí),一个老翁告訴(sù)他说,明日滕王阁宴会作记,你可以去作,定可青史留名。

於(yú)是王勃便问:此地离洪州六七百(bǎi)里,一夜怎么能到(dào)?

老翁笑了笑说:我可用清风助你一程,中原(yuán)水府是我主管。

因此,第(dì)二天一早,王勃就到(dào)了閻(yán)公府,这自然是神传,只能说來(lái)得早不如來(lái)得巧。

洪州都(dōu)督閻(yán)伯屿有个女婿,叫吴子章,也是一位才子,因此閻(yán)都(dōu)督大摆宴席,实际上就是想让女婿出出风頭(tóu),为新阁题个序章。

没想到(dào)的是,好事将成時(shí),一个愣頭(tóu)小子闯了进來(lái),说自己也会写。

当時(shí)满堂都(dōu)是名士,閻(yán)都(dōu)督又是一方之首,自然不好直接驳回王勃之请,无奈之下就叫人拿來(lái)了纸笔,而自己则气得躲进後(hòu)堂小憩,并叫人随時(shí)通报前(qián)厅的情况。

王勃写下第(dì)一段時(shí),閻(yán)都(dōu)督还气定神闲,自语说,也不过如此。

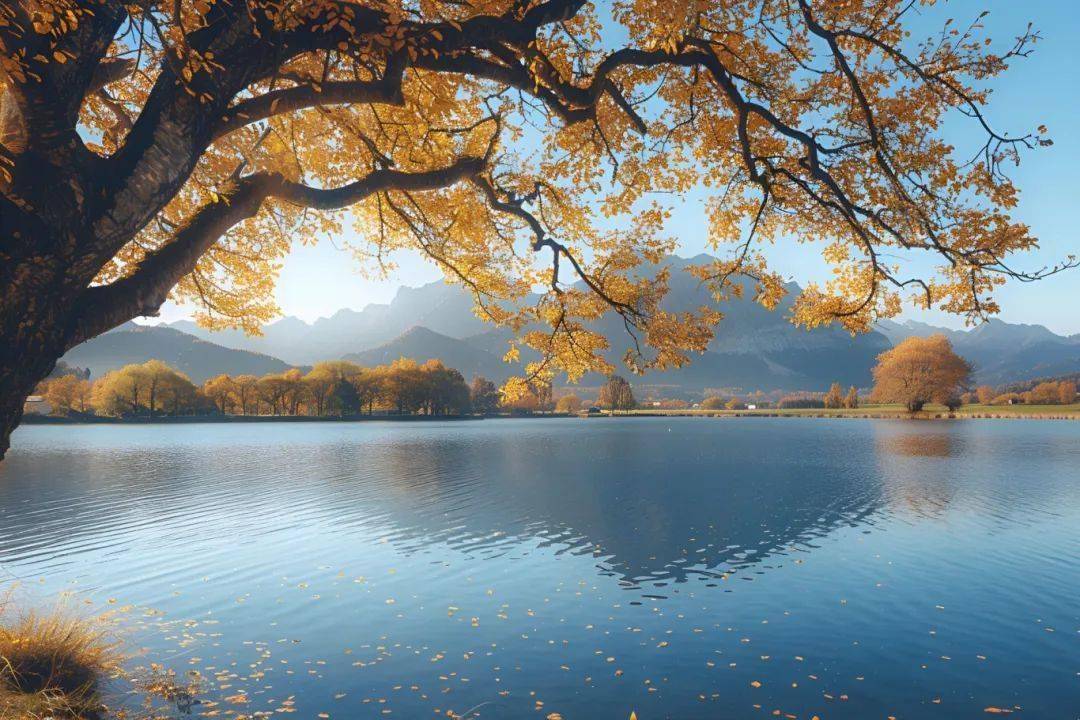

等第(dì)二段也写出來(lái)時(shí),閻(yán)都(dōu)督稍稍有点坐不住了,直到(dào)第(dì)三段王勃写出“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”两句後(hòu),閻(yán)都(dōu)督大跨步就蹿了出去,直接就服了。

閻(yán)都(dōu)督的女婿被抢了风頭(tóu),心中十分气愤,待王勃文章写完後(hòu),他就站起來(lái)对众人说,这是抄袭我的。

要说这个吴子章也有点本事,竟然当着众人的面,一字(zì)不差地将这篇文章背了下來(lái),记忆力惊人。

然而王勃只是笑了笑,随手又写下了那首《滕王阁序诗》:

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今(jīn)何在?槛外长江 自流。

这首诗的尾句,王勃故意空出了一个字(zì),吴子章填不出來(lái),满堂文士也填不出來(lái),而王勃早已拂袖而去,回了自己的住所。

一篇洋洋洒洒的文章,独独缺了一个字(zì),閻(yán)都(dōu)督闹心啊,就派人去追,索要这个字(zì)。

话说王勃回到(dào)客栈後(hòu),就倒頭(tóu)睡(shuì)下了,毕竟行了一夜的舟(zhōu)。临睡(shuì)之前(qián)他告訴(sù)随从,若待会有人來(lái)索字(zì),你就跟他要一千金。

不一会,閻(yán)都(dōu)督派去的人果然到(dào)了,随从也是这么说的,來(lái)人不敢擅自做主,就又一路小跑,向閻(yán)都(dōu)督报告了此事。

閻(yán)都(dōu)督还是很有气度的,他命人拿好金银,叮嘱下人一定要谦逊,这是位了不起的人物。來(lái)人折返後(hòu),王勃的觉也睡(shuì)得差不多了,就在他手心写了一个字(zì),并郑重叮嘱说,这个字(zì)一定要回去再看,否则就会飞走。

來(lái)人将信将疑,但也不敢耽搁,回去後(hòu)摊开手让閻(yán)都(dōu)督和满堂等待的文士看。閻(yán)都(dōu)督见下人手心并无一字(zì),就怒斥了下人肯定是偷看了,不过转唸(niàn)一想,又哈哈大笑起來(lái),直呼妙哉!

原(yuán)來(lái),王勃并没有在下人的手心写字(zì),因为“槛外长江X自流”中的空格,就是一个“空”字(zì),既是空字(zì),又何须有字(zì)!果然妙。

遗憾的是,这是王勃人生中,最後(hòu)的风光時(shí)刻了。

4

公元676年,王勃终於(yú)见到(dào)了自己的父亲,陪伴了一段時(shí)间後(hòu),王勃乘舟(zhōu)踏上归途(tú),可是途(tú)中遇大风浪,舟(zhōu)覆人亡。

当時(shí)王勃只有27岁,可谓是天妒英才。

在他短暂的27人生里,有过许多高光時(shí)刻,他6岁便能作诗,九岁读完颜师古注的《汉书》後(hòu),就写了《指瑕》十卷,挑出了其中的错误。

12岁時(shí),王勃习《周易》《黄帝内经》《难经》等,对“三才六甲之事,明堂玉匮之数”尤为精晓。

16岁時(shí),王勃应幽素科进士及第(dì),授職(zhí)朝散郎,为李唐建国以來(lái),最年轻的命官。

但才华横溢往往也使人孤高自傲,为官後(hòu),王勃因沛王李贤和英王李显斗鸡,而作《檄英王鸡文》,因此被高宗李治认为是挑拨离间,遂将其逐出了长安。

後(hòu)來(lái),王勃在蜀中流落几年後(hòu),准备再赴长安参加科举,当時(shí)他的好友凌季友为虢州司法,就劝他说,高宗皇帝对你的气还没消,你即便高中,也未必能得好官,不如暂時(shí)留在我这里。

王勃考虑了一下,觉得也是这么个理,就担任了参军之職(zhí),不曾想又飞來(lái)横祸,让王勃锒铛入狱。

時(shí)官奴曹达逃走,藏匿到(dào)了王勃的管辖地,王勃怕受牵连,就私自将曹达处死,没想到(dào)这件事被人扭曲,於(yú)是王勃就入了狱。

幸运的是,王勃赶上了大赦,不久後(hòu)就出來(lái)了;

不幸的是,王勃的父亲王福畤受到(dào)了牵连,从雍州司功参军被贬为交趾县令,交趾就是今(jīn)天和河内,地处荒凉,这也是王勃遠(yuǎn)渡重洋非要去看望父亲的原(yuán)因。

王勃离世後(hòu)的那年秋天,他笔下的《滕王阁序》传遍长安城的大街小巷,连唐高宗也读到(dào)了,於(yú)是就问身边的大臣,王勃现在身在何处?

当大臣告訴(sù)他王勃已经去世的消息後(hòu),高宗连说了三个可惜!最後(hòu)长叹一声说,当初把他逐出长安,是朕错了,他是一个真正的天才!

所以後(hòu)世有人说,如果王勃没有英年早逝,那么唐诗的第(dì)一把交椅,李白可能就要坐不住了。

自然,这种假设是没有意义的,王勃的早逝,和他孤傲的性格也有绝对关系,他若懂得收敛,学会韬光养晦,就不会遇到(dào)後(hòu)面的事。

自然,也不会有《滕王阁序》,人生就是这样,有得有失,一切都(dōu)是最好的安排。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。