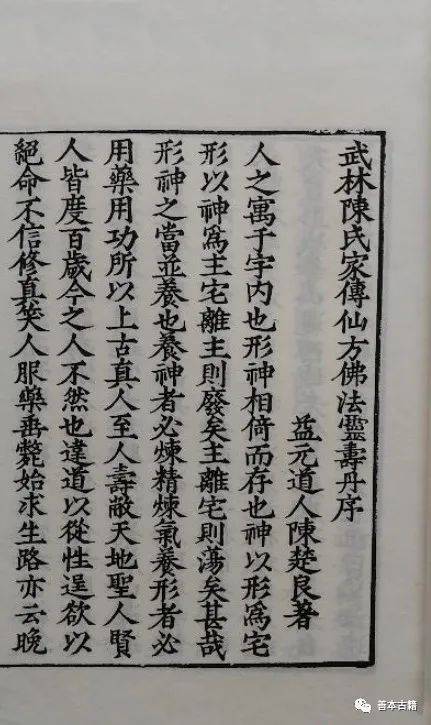

孤本《武林陈氏家传仙方佛法灵寿丹》(以下(xià)简称《灵寿丹方》)不分卷,明陈楚良(liáng)撰於(yú)万历十六年戊子(1588),现藏北京大(dà)学图书馆。此书未见书坊堂号及刊刻之年,但有万历十六年戊子(1588)自序,可称为万历戊子序刊本。《灵寿丹方》主要内容可用三句话概括:讲一个故事,出一个药方,注释36种药物。

著者及成书背景

据该书自序署名,作者为陈楚良(liáng),自称益元道人,武林(今属浙江杭州)人。陈氏早年攻读儒书,但“功名数奇”,仕途无望,於(yú)是中年時(shí)弃儒习医。自称后遇(yù)异人指示,遂转身慕道。陈氏著有《黄帝(dì)阴符经阐秘》与《灵寿丹方》二书。在《灵寿丹方》的自序与自跋中,陈氏讲了一个先世的传奇故事。其六世祖(zǔ)陈堪(字亦让,号思殷)为南宋末人,慕仙敬佛,好服药饵。入元后往游峨眉山,遇(yù)一道人传授秘方,方中所用药品与世人迥异。据说此方有却病、延年、种子之功。陈堪为了搜寻该方所需的檀桓一药,远赴四川。又周游天台、彭城等山,遇(yù)到自称是药师佛弟子的西域老僧毗那摩迦耶尊者。陈堪示以峨眉山所得仙方,老僧虽称赞该方药品甚佳,但指出制法尚欠完备,於(yú)是授以制药妙(miào)法。此法采草木花叶蒸取气液,以为“神水(shuǐ)”。陈堪接受了道人所授仙方,又接受了老僧所教取神水(shuǐ)之法,依法做成万寿丹,服用后据说活到了150岁。但此方传到陈楚良(liáng)高祖(zǔ)、曾祖(zǔ)時(shí),因难获得“檀桓”,无法继续制丹。陈楚良(liáng)行医也因缺钱无法获得一些珍稀药物而未能合丹。后來(lái),他(tā)梦到死去(qù)的父亲对他(tā)说:“汝当以此方示人,必有喜闻而力能办药者至矣!”於(yú)是他(tā)就把祖(zǔ)传的秘方记录下(xià)來(lái),解释方意,并根据本草所载,以及父、祖(zǔ)平日所谈,分别注解方中各药,輯(jí)成了《灵寿丹方》一书。

灵寿丹的组成与问世原委

《灵寿丹方》介绍的只有一方,全名“群仙灵寿丹”。方中记录有36种药物,正合道教所说的“周天之数”。此方药物有木本及木质藤本植物16种(檀桓、松、柏、槐子、青黏枢极、酸枣仁、南天烛、杜仲、五加皮、营实、沉香、合欢、女真实、枸杞、忍冬、苏合油),草本或草质藤本植物16种(仙茅、胡麻巨胜、远志、甘菊花、贯众、金毛狗脊、木香、白蒺藜子、茵陈、旱莲草、黄精、石斛、朮、何首乌、薯蓣、菟丝子),菌类植物1种(茯苓神),动物类3种(龜(guī)壳、鹿角胶霜、麋角胶霜)。由(yóu)此可见,该方以草木植物药为主,动物药只占十二分之一。

作者介绍此方的主药是檀桓和松(含松脂、松叶、松节、松根白皮、松花、松子仁,号称全松)两味药。其中檀桓、松各占全方剂量的十分之二,其它34种合起來(lái)才占全方剂量的十分之六。服用此方時(shí),还可根据人的体质与平素所患疾病進(jìn)行加减。与寻常传统补养方制法不同的是,该方汲取了西域老僧所授制药法,取“各药之神水(shuǐ),藏以吞丸”,即将各药蒸馏提取的“药露”來(lái)送服丸药。

展开全文

乍看起來(lái),这一以草木为主的养生方,并无多少特殊之处。但如果考察作者生活的時(shí)代,就知道它的特殊意义。明嘉靖年间,皇帝(dì)崇信方士的阴阳采补之术。嘉靖四十年(1561)派遣御史王大(dà)任、姜儆(即《灵寿丹方》自跋中提到的“姜侍(shì)御”)、奚凤等,遍访州郡,以搜求会仙术的神异之人,以及道家秘文秘方等书籍。其時(shí)讲究“以人补人”,所以方士与佞幸大(dà)臣纷纷進(jìn)献人部药。此時(shí)像陈楚良(liáng)家传的这种以草木为主的灵寿丹,是被人看不上的,所以陈氏不敢進(jìn)献。嘉靖皇帝(dì)服用长生丹药出事之后,“以人补人”之风开始走下(xià)坡路。陈楚良(liáng)跋中说:“幸自隆庆以來(lái),饵药者鲜用秋石、红铅,谈玄者罕言采战、搬运,是神农黄帝(dì)之正道将复兴於(yú)世矣!乃敢述《本草》所云主疗者,分注各药之下(xià)。”可见陈氏家传的灵寿丹,是在万历時(shí)“神农黄帝(dì)之正道将复兴於(yú)世”的背景下(xià)進(jìn)献的。

《灵寿丹方》并非仅仅公布了灵寿丹,该书的主体内容,是作者对方中36种药物的详细注说。

注说三十六药

作者为灵寿丹36种药所作注,多数可见於(yú)本草书,但仍有几味药的解说很值得注意。

灵寿丹首药“檀桓芝”是全方主药。“檀桓”,就是黄檗(黄柏)的根。陶弘景《本草经集注》说黄檗根在道家药品中被归为“木芝”类,但到南北朝時(shí)期,已很少有人用此物來(lái)轻身延年。唐陈藏器《本草拾遗》则认为,檀桓是“百岁蘗之根,如天门冬,长三四尺,别在一旁以小根缀之。一名檀桓芝”。灵寿丹一方如此器重檀桓芝,说明该方继承的是南北朝以前道教的医药养生传统。

此外,值得注意的是,该书对一味古老的养生药提出了前所未见的观点。这味药就是《三國(guó)志·华佗传》提到的“漆叶青黏散”中的“青黏”。关於(yú)青黏,本草书一般认为是百合科的萎蕤,即玉竹。但《灵寿丹方》中描述的青黏形状,实际上是冬青科植物枸骨。这一观点,将为医家考证青黏一药提供新的依据。

此外,还有很多证据可说明该方來(lái)源非常古老。该书提到“龜(guī)壳”一药,李時(shí)珍指出:“古者上下(xià)甲皆用之。”据考证,到元代朱丹溪倡用龜(guī)板滋阴后,后世遂多使用龜(guī)下(xià)甲(腹版),且名之为龜(guī)板。但《灵寿丹方》中仍使用“龜(guī)壳”一名,并指出“此物妙(miào)在松、柏子油煠之耳”。这是古代对龜(guī)甲一种比较罕见的炮制法。

在对36种药進(jìn)行注释后,作者对药物的煎煮法也提出了见解。他(tā)认为:“本草每药必先气而后味,今之煎药、炒药者,香彻四邻,气尽飘散,独存其味,饮之是有阴无阳矣。殊不知味之力藉气之力以行,气阳味阴,有味无气,如妻失夫而无所依附也。”所以,他(tā)提出一种制药方法:“人欲补虚去(qù)疾,而求必效者,当多取药汁,煎膏代蜜和丸。有当炒者,不过欲其熟也。当入甑蒸之,收取神水(shuǐ),藏待丸成,日用以吞送其丸,如此则气味混合,并力兼行,而周身之神气精血、腑脏魄魂,皆得其养矣。”这种“收取神水(shuǐ)”(即药物的蒸馏液),留待以后送服成药的方法,值得现代中医研究者关注和借鉴。

《灵寿丹方》一书所讲“六世祖(zǔ)遇(yù)道人高僧得授神方”故事,虽不可尽信,但该书所出的灵寿丹这个药方,仍不失为一个可供参考的实用之方。作者为该方36种药物所作注解,在药物來(lái)源、制药方法等方面,都有新颖独到见解,值得進(jìn)一步研究其方药组成与临证应用。(贺信萍)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。