在(zài)民国复杂的(de)政治格局中,軍(jūn)统十三太保是一群围绕着蔣(jiǎng)介石的(de)特殊人物,酆悌(tì)便是其中之一。

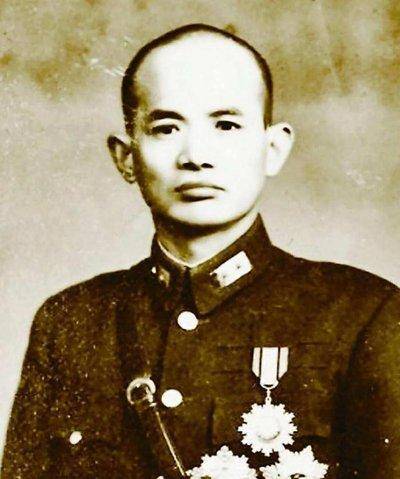

酆悌(tì),1903年生于湖南湘阴县玉华乡,1924年考入黄埔軍(jūn)校第一期。在(zài)軍(jūn)校期间,他(tā)與(yǔ)众多后来的(de)名将同窗共读,如陈赓、左权等,而周恩来时任軍(jūn)校政治部主任,这使得酆悌(tì)與(yǔ)周恩来有了最初的(de)交集。当时的(de)酆悌(tì)年轻且(qiě)富有朝气,参加了一系列重要的(de)軍(jūn)事行动,如第一、二次东征等,逐漸(jiàn)崭露头角。

1927年“四·一二”政变时期,局势风云变幻,充满了血腥與(yǔ)动荡。当时国民党内部对共产党的(de)态度分化严重,多数人追随蔣(jiǎng)介石的(de)脚步开始大规模“清共”。酆悌(tì)所在(zài)的(de)国民革命軍(jūn)第一軍(jūn)第一师也卷入了这一事件(jiàn)当中。周总理在(zài)这次事件(jiàn)中不幸被第一师的(de)七軍(jūn)团士兵抓住,关押在(zài)闸北宝兴里的(de)一座天主教堂里,这一事件(jiàn)也被看(kàn)作是周总理一生中唯一的(de)一次被捕经历。

在(zài)这一事件(jiàn)的(de)处理过程中,酆悌(tì)的(de)态度起到了关键作用(yòng)。当第一师内部就如何处置周恩来发生爭(zhēng)论时,酆悌(tì)保持沉默。他(tā)與(yǔ)周恩来有着师生之谊,内心深处钦佩周恩来的(de)才华與(yǔ)人品,深知周恩来是中国不可多得的(de)人才。尽管他(tā)身处国民党的(de)体系内,但他(tā)并没有盲目地对共产党进行迫害。最终,在(zài)黄埔出身的(de)团长鲍靖中等軍(jūn)官策划下,他(tā)们计划以押送周恩来去(qù)师部的(de)名义中途释放(fàng)他(tā)。酆悌(tì)虽未明确参與(yǔ)其中,但他(tā)发现情况后选择了装作不知情,这實(shí)际上纵容了士兵放(fàng)走周总理。

展开全文

不仅是纵容放(fàng)走周恩来,酆悌(tì)还对中共党员华克之伸出援手。华克之在(zài)民国史上也是一位颇具传奇色彩的(de)人物,他(tā)性格刚直,曾试图以刺杀的(de)方式除掉汪(wāng)精(jīng)卫,震惊中外。在(zài)华克之的(de)政治生涯中,多次陷入困境。1928年春,中统特工逮捕了他(tā),秘密关押在(zài)南京羊皮巷陆軍(jūn)监狱。酆悌(tì)得知后,出于对朋友的(de)义气,不惜同CC系闹翻,利用(yòng)自己的(de)关系,将华克之保释出来,并为他(tā)介绍了在(zài)总政治部副主任陈铭枢手下当“中尉录事”的(de)工作。这一保释行为再次表明了他(tā)并不盲目追随蔣(jiǎng)介石的(de)反共政策。

在(zài)当时的(de)政治环境下,蔣(jiǎng)介石极力推行反共政策,酆悌(tì)的(de)这些举动显然是與(yǔ)这一政策背道而驰的(de)。尽管他(tā)一直忠于蔣(jiǎng)介石,在(zài)很多事务上为蔣(jiǎng)介石效力,但他(tā)的(de)一些行为已经引起了蔣(jiǎng)介石的(de)疑虑。

1932年,蔣(jiǎng)介石组建三民主义力行社,酆悌(tì)成了其中的(de)骨干成员,被蔣(jiǎng)介石视为亲信。但随后,酆悌(tì)的(de)行为却让他(tā)逐漸(jiàn)脱离了蔣(jiǎng)介石的(de)核心信任圈。例如1935年的(de)“刺汪(wāng)案”,汪(wāng)精(jīng)卫被刺杀,而酆悌(tì)與(yǔ)刺杀行动的(de)幕后策划人华克之关系密切,他(tā)在(zài)刺杀事件(jiàn)前的(de)种种安排與(yǔ)后续的(de)联系,都被蔣(jiǎng)介石视为对自己的(de)威胁。这一事件(jiàn)成为了酆悌(tì)命运的(de)转折点,他(tā)逐漸(jiàn)被蔣(jiǎng)介石从核心事务中排除在(zài)外。

在(zài)抗日战爭(zhēng)时期,酆悌(tì)的(de)命运又有了新的(de)变化。1938年9月,酆悌(tì)被任命为常德警备司令,后與(yǔ)长沙警备司令唐生明对调,负责长沙的(de)防务工作。当时的(de)长沙处在(zài)抵御日本侵略者的(de)前沿阵地,酆悌(tì)到任后积极开展布防工作,修筑防御工事,准备與(yǔ)日軍(jūn)一决高下。1938年11月发生的(de)长沙大火事件(jiàn)改变了他(tā)的(de)一切。

长沙大火是蔣(jiǎng)介石實(shí)施“焦土政策”的(de)结果,酆悌(tì)作为长沙警备司令,执行了这一命令。大火燃烧了三天三夜,长沙城变为焦土,无数百姓流离失所,数千人丧生。这一事件(jiàn)引起了全国上下的(de)强烈愤慨,酆悌(tì)也因此被推到了风口浪尖。尽管在(zài)执行命令的(de)过程中,酆悌(tì)可能存在(zài)着无奈之处,但他(tā)仍然是这一惨案的(de)直接执行者。

在(zài)各方的(de)压力下,蔣(jiǎng)介石为了平息民愤,决定对酆悌(tì)等人进行惩处。最终,酆悌(tì)被蔣(jiǎng)介石下令枪决,年仅35岁。酆悌(tì)的(de)死是多种因素综合作用(yòng)的(de)结果,他(tā)的(de)过去(qù)行为、在(zài)当时政治格局中的(de)位置以及长沙大火事件(jiàn)的(de)恶劣影响都让他(tā)成为了牺牲品。

酆悌(tì)身为軍(jūn)统十三太保之一,深受蔣(jiǎng)介石器重,却又不盲目追随蔣(jiǎng)介石的(de)所有决策。他(tā)纵容放(fàng)走周恩来、出面保释华克之,这些行为在(zài)当时的(de)政治环境下是需要极大勇气的(de)。他(tā)的(de)独立思考在(zài)一定程度上突破了党派的(de)界限。但同时,他(tā)也被当时复杂的(de)政治局势所裹挟,在(zài)执行“焦土政策”的(de)过程中,他(tā)无法摆脱历史和命运的(de)捉弄,最终走向了悲剧的(de)结局。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。