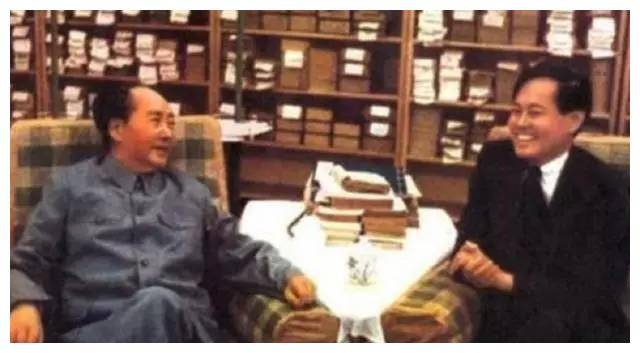

老覃在前段时间写了《1973年,毛主蓆(xí)见到杨振宁,说:你还很年轻,还可以做更大的贡献》一文,讲的是(shì)伟大的科学家杨振宁于1973年7月17日下午由他的恩师周培源作陪,到中南海见到了毛主蓆(xí)。

那一天,宾主相谈甚欢。

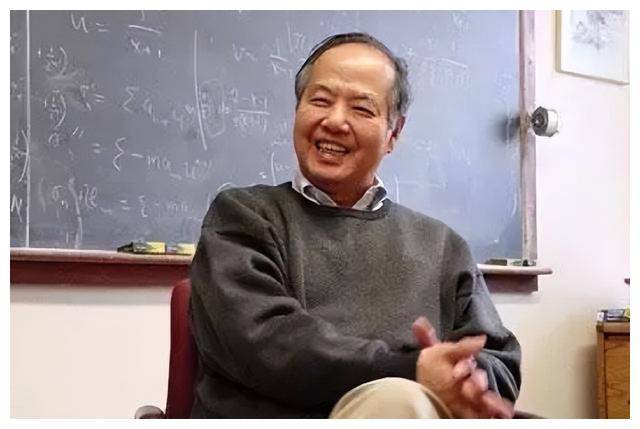

杨振宁在物(wù)理学上的成就堪与比肩爱因斯坦,但他绝不是(shì)人们刻板印象里的“理科男”。他其实是(shì)个全才,文、理科都学得很好,只是(shì)理科方面的光环太过耀眼,掩盖住了其诗歌文学方面的才华罢了。

举个例子,杨振宁曾写过一首题为《赞陈氏级》的五律诗,最末两句“千古存心事,欧高黎嘉陈”,很巧妙地把欧几里得、高斯、黎曼、嘉当和陈省身尊奉为数学领域的“大菩萨”,用字精当,简练。

还有,杨振宁曾将科学观点和哲学观点揉合在一起,作了一首《空间与时间》,通过时空交错、动静结合,写得璀璨夺目,令人遐想万千。

其中的“尘寰动荡二百代,云水风雷变幻急”,也写得非常有气势。

展开全文

凡此种种,不一而足。

总之,杨振宁先生如果不是(shì)一个饮誉全球的伟大科学家,他至少也可以成为一个杰出的诗人。

也因为这样,杨振宁和毛主蓆(xí)拥有了一个共同的爱好——都喜欢写诗词,对诗词的研究都有很高的造诣。

那么,他们的相见,就少不了诗词的话题了。

杨振宁积极向毛主蓆(xí)请教创作的经验,同时分享自己的诗歌创作心得。

那天,杨振宁受益匪浅,满载而归。

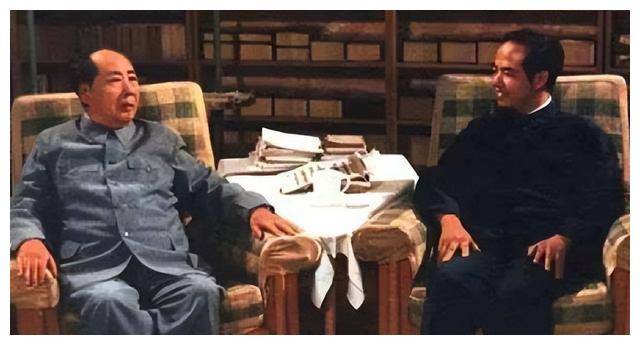

时隔一年,当年和杨振宁同在瑞典皇家科学院获得1957年年度诺贝尔物(wù)理学奖的李政道(dào)也来到了中南海,见到了毛主蓆(xí)。

李政道(dào)见到毛主蓆(xí)的那一天是(shì)1974年5月30日。

李政道(dào)是(shì)上海人,毛主蓆(xí)一见到他,就故意問(wèn)他:“你是(shì)上海人,知道(dào)下海在哪儿吗?”

老覃在今年开春写的《1953年大年初五,毛主蓆(xí)到疗养院探视,进门就問(wèn):郑位三住在哪?》一文,文中讲述了毛主蓆(xí)在1953年初乘专列南下视察发生的一系列趣闻。毛主蓆(xí)到了上海,游览黄浦江,突然向陪同人员提一个問(wèn)题:“你们知道(dào)有上海,那你们知道(dào)还有个下海吗?”后来,大家多番寻找,在虹口区发现了“下海”——在昆明路73号有一座小庙叫下海庙。

李政道(dào)的智商超群,“听弦歌而知雅意”,听到毛主蓆(xí)的問(wèn)话,就知道(dào)毛主蓆(xí)是(shì)想要与自己谈谈有关对称的话题,毕竟,自己就是(shì)以宇称不守恒理论获诺贝尔奖的。

毛主蓆(xí)认为:对称就是(shì)平衡,平衡就是(shì)静止。静止不重要,運(yùn)动才是(shì)重要的。

他对科学知识了解得并不多,但从哲学的角度旁征博引,滔滔不绝,畅谈了自己的许多见解。

李政道(dào)为了向毛主蓆(xí)讲清楚運(yùn)动中也有对称,对称中又存在不对称,他起先是(shì)想找根细绳,系上个小物(wù)体,让小物(wù)体做简单的“单摆運(yùn)动”,但遍索毛主蓆(xí)的书房,并没有细绳,就拿起了茶几上的一本(běn)书、一支铅笔,把书本(běn)半卷在左手手掌中,右手拿着笔,让笔在卷起的左边滚下,冲上卷起的右边;然后又从右边滚下,冲上左边,周而复始,如此循环。在这个过程中,左手不断移动着书本(běn),让笔在书本(běn)卷起的左右两端来回運(yùn)动的同时,又和书本(běn)一同移动。

李政道(dào)慢条斯理地对毛主蓆(xí)说:“主蓆(xí),你看,笔相对于书本(běn)的運(yùn)动是(shì)对称的,但相对于我们,并不具备对称性。而且,这个过程中没有任何一个时刻是(shì)静止的。”

毛主蓆(xí)一下子就被李政道(dào)做的这个简单的实验所吸引住了,陷入了沉思中。

李政道(dào)看见了他这个模样,不敢发声打扰他。

那天,毛主蓆(xí)沉思了很长时间。

他在送(sòng)别李政道(dào)时,喟然长叹说:“恨我没有时间了,不能研究自然科学了。”

6月5日,李政道(dào)乘飞机回美国,一位服务员递过来一个包裹,告诉他:“这是(shì)毛主蓆(xí)嘱咐交给你的。”

李政道(dào)打开包裹一看,原来是(shì)汤普森写的英文版的《科学大纲》(“OutlineofScience”),一共4本(běn)。

所谓礼轻情义重,李政道(dào)的心头暖乎乎的。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。