1920年(nián)9月11日,秋高气爽。

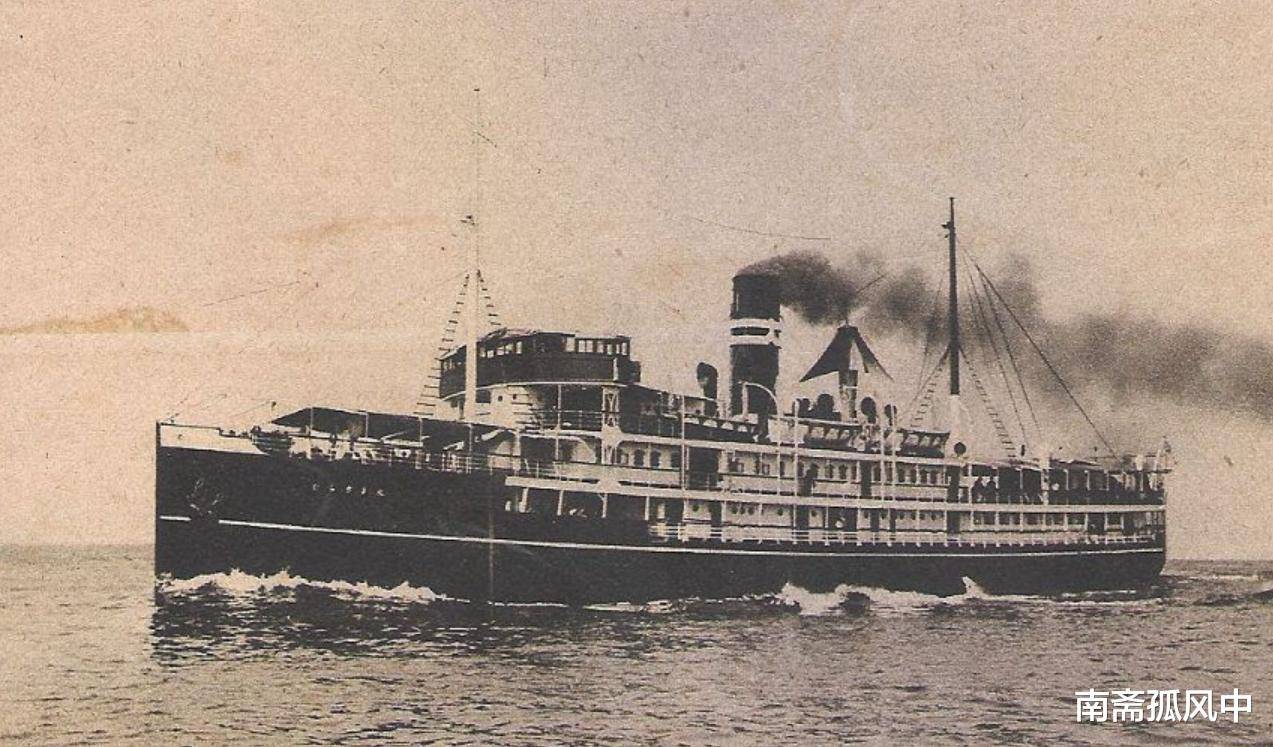

法商聚福洋行的(de)吉庆号邮轮,缓缓驶入黄浦江。

这艘排(pái)水量约2000吨的(de)轮船,从重(zhòng)庆江北码头启程,顺长江而下,历经十余天航程。

船上除了普通乘客,還(hái)有80多位怀揣梦想(xiǎng)的(de)中国青年(nián)。

在这群平均年(nián)龄仅17嵗(suì)的(de)学生(shēng)中,有一(yī)位来自四川广安的(de)瘦小少年(nián),他就是后来改变中国命运的(de)邓公。

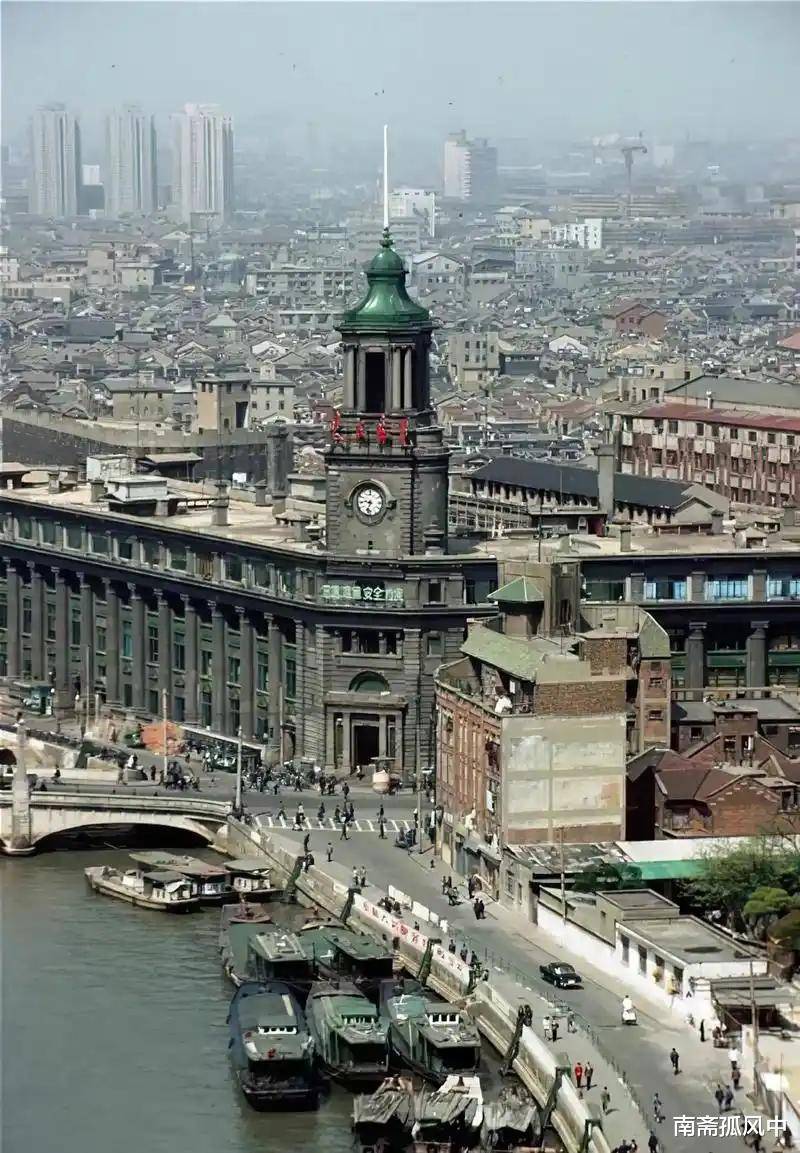

上海,已是远东第一(yī)大都(dōu)市,有东方巴黎美誉。

黄浦江边林立着高楼大厦,外滩22栋大楼伫立。

但与此同时,贫富差距悬殊。

外滩边上全(quán)是洋楼,霓虹闪烁,豪车穿梭,可往里走(zǒu)没多远,就是穷人住的(de)棚户区。

一(yī)边,是洋人开的(de)舞厅里衣香魅影;

一(yī)边,是老百姓的(de)茶馆里叹声一(yī)片。

这座城市就像个被列强瓜分的(de)大蛋糕。

展开全(quán)文

英国人、法国人、美国人,各(gè)霸一(yī)方。

这帮年(nián)輕(qīng)人为啥要(yào)千里迢迢去法国呢(ne)?

就是看不惯。

当时全(quán)国GDP仅约280亿美元(按1990年(nián)不变价格计算),上海一(yī)个城市就占据了全(quán)国10%以上的(de)工业产值。

然而,这座城市90%的(de)财富,掌握在不到10%的(de)人手中。

很多還(hái)是外国资本。

法国是强国,那咱就去学他们的(de)本事,学成了回来救中国。

就是白天打工赚钱,晚上努力学习。

1949年(nián)5月27日,人民解放军进驶入上海。

远东第一(yī)大都(dōu)市终于迎来了新生(shēng)。

但谁能想(xiǎng)到,这座曾经纸醉金(jīn)迷的(de)大都(dōu)市。

在之后的(de)30年(nián),却走(zǒu)上了一(yī)条令人心(xīn)酸的(de)下坡路。

1980年(nián),一(yī)个叫沈峻坡的(de)记者在《解放日报》上写了篇文章,捅了马蜂窝,在全(quán)国引起了轰动。

他说上海有十个第一(yī):

工业产值第一(yī),出口创汇第一(yī),给国家上缴的(de)钱第一(yī)......可也有五个倒数第一(yī):

住房挤,不少人家一(yī)大家子挤在十几平米的(de)弄堂房里。

基建投资最少,马路破破烂烂,下水道(dào)一(yī)下雨就堵。

环境最差,苏州河臭气熏天,有的(de)地方污水横流。

工厂的(de)机器都(dōu)快散架了還(hái)在用,老百姓生(shēng)活水平在大城市里倒数第一(yī)。

他总结了四句話(huà),说得特别到位:

重(zhòng)生(shēng)产、輕(qīng)消费;

重(zhòng)挖潜、輕(qīng)改造;

重(zhòng)速度、輕(qīng)效益;

重(zhòng)积累、輕(qīng)补偿。

当时的(de)上海看着光鲜亮丽,实际上里子没了。

沈峻坡这篇文章的(de)意義(yì)在哪?

它让全(quán)国人民看到了上海的(de)真实处境。

59年(nián)后,也就是1979年(nián),邓公再次来到上海。

在参观上海工厂后,他提出了著名的(de)黑猫白猫论断,并在随后的(de)改革开放中将上海定(dìng)位为龙头。

那会儿的(de)上海,已经失去了昔日的(de)繁华,工厂效益差,百姓日子也不好过。

邓公看在眼里,急在心(xīn)上。

一(yī)锤定(dìng)音:要(yào)让上海重(zhòng)新站起来!

1980年(nián),广东省突然在外贸出口上超过了上海,拿下了全(quán)国第一(yī)。

要(yào)知道(dào),上百年(nián)来,上海一(yī)直是中国的(de)外贸龙头。

为啥是广东呢(ne)?

广东抓住了改革开放的(de)第一(yī)波机会。

1979年(nián),深圳特区一(yī)成立。

港商就像闻到了肉香,嗅着商机蜂拥而至。

人家广东靠近香港,又有侨胞多的(de)优势,加上敢想(xiǎng)敢干,一(yī)下子就把生(shēng)意做起来了。

再看1982年(nián),上海在工业产品质量评比中输给了辽宁。

这个更扎心(xīn)。

要(yào)知道(dào)上海制造在中国可是响当当的(de)招牌,从自行车到手表,都(dōu)是品质的(de)保证。

现在倒好,连这块金(jīn)字招牌也保不住了。

最要(yào)命的(de)是1983年(nián)。

上海在财政收入上跌到了第五名,排(pái)在江苏、山东、四川、广东后面。

上海的(de)衰落,肉眼可见。

所幸的(de)是,这个问题很快就引起了上级重(zhòng)视。

视察后,邓公遗憾地说:

浦东如果像深圳经济特区那樣(yàng),早几年(nián)开发就好了。

回过头看,我的(de)一(yī)个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海。要(yào)不然,现在长江三角洲,整个长江流域,乃至全(quán)国改革开放的(de)局面,都(dōu)会不一(yī)樣(yàng)。

1992年(nián),邓公南巡,说了一(yī)番振聋发聩的(de)話(huà)。

一(yī)锤子砸碎了困住上海多年(nián)的(de)思想(xiǎng)枷锁。

为啥说是思想(xiǎng)枷锠?

那会儿有不少人還(hái)在纠结:

搞市场经济是不是资本主義(yì)?

开放会不会让外国人又来侵略中国?

特别是上海,作为旧时代的(de)十里洋场,不少人对开放還(hái)心(xīn)存顾虑。

资本主義(yì)有的(de)东西,社会主義(yì)也可以用!

不要(yào)以为,资本主義(yì)的(de)东西都(dōu)是资本主義(yì)的(de),社会主義(yì)都(dōu)是社会主義(yì)的(de).

这种论断是不对的(de)。

2月10日,视察上海贝岭微电子制造有限公司时。

他指着轰隆运作的(de)机器,说:

这台设备原来姓资,因为是资本主義(yì)国家生(shēng)产的(de),现在它姓社,因为在为社会主義(yì)服务。

这話(huà)说得多解气,就像给憋(biē)着一(yī)口气的(de)上海人吃了颗定(dìng)心(xīn)丸。

开发浦东!

可不简单。

浦东在那会儿是啥樣(yàng)?

一(yī)片农田菜地,到处都(dōu)是厂房、仓库,连像樣(yàng)的(de)路都(dōu)没几条。

被嫌弃:宁要(yào)浦西一(yī)张床,不要(yào)浦东一(yī)间房。

但,就开发这儿!

而且不是小打小闹,是要(yào)把它建成国际经济、金(jīn)融、贸易中心(xīn)。

浦东不光是上海的(de)浦东,還(hái)要(yào)带动整个长江流域。

1993年(nián)的(de)上海,正经历着繙(fān)天覆地的(de)变化。

浦东工地上机器轰鸣,黄浦江边到处都(dōu)是建筑工地,一(yī)座现代化大都(dōu)市正在快速崛起。

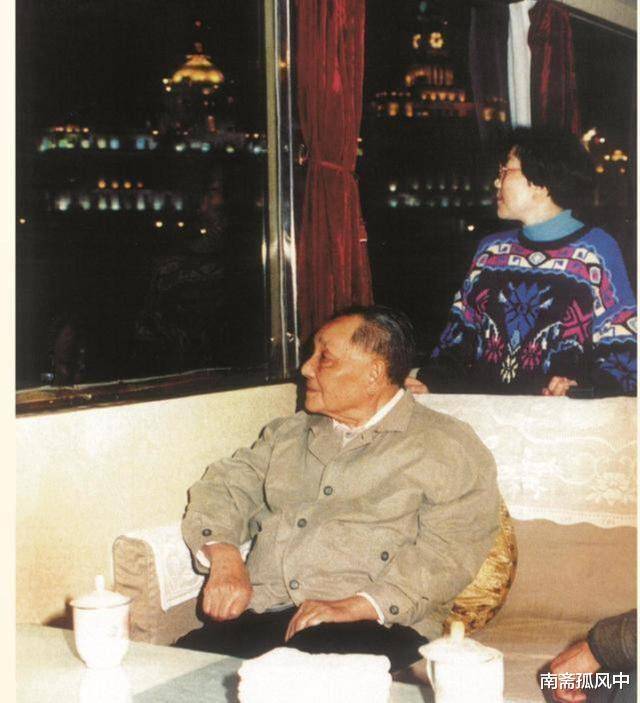

1994年(nián)春节,已经89嵗(suì)高龄的(de)邓公来到了上海。

这是他最后一(yī)次来上海过年(nián),谁也没想(xiǎng)到,这会是他和上海的(de)最后一(yī)次相会。那天晚上,他站在新锦江大酒店顶层,望着窗外的(de)万家灯火。

上海的(de)夜景有多美?

黄浦江上游轮穿梭,外滩的(de)万盏灯火,衬着浦东工地上的(de)点点灯光。

邓公说:

上海的(de)工作做得很好,上海有真实的(de)素质、真实的(de)品格。

这話(huà)说到了上海人的(de)心(xīn)坎里。

啥是真实的(de)素质、真实的(de)品格?

能吃苦,几十年(nián)给国家当提款机,默默承受。

善创新,从小商品到新技术,总能想(xiǎng)出新点子。

重(zhòng)诚信:上海人的(de)信用在全(quán)国都(dōu)是响当当。

敢拼搏,给机会就能干出樣(yàng)子来,浦东开发就是明证。

但更令人感动的(de)是臨(lín)别时的(de)那一(yī)幕。

邓公特意把时任上海市长的(de)黄菊,叫到了火车上。

你们一(yī)定(dìng)要(yào)抓住20世纪的(de)尾巴,这是你们上海的(de)最后机遇!

90年(nián)代是个关键期,错过这波发展,上海就真要(yào)落后了。

这就像是一(yī)位老父亲在臨(lín)别前对儿子的(de)嘱托:

机会就在眼前,可千万别错过啊!这話(huà)里既有期待,又带着焦急,還(hái)有深深的(de)爱护之情。

历史证明,上海人没有辜负邓公的(de)期望:

浦东从一(yī)片农田变成了东方曼哈顿。

上海GDP,从1994年(nián)的(de)1990亿,增长到2020年(nián)的(de)近4万亿。

那个16嵗(suì)少年(nián)的(de)梦想(xiǎng),终究在这片热土上生(shēng)根发芽。

不仅改变了上海,更改变了整个中国命运。

而这一(yī)切,都(dōu)开始于1920年(nián)那个秋天的(de)早晨,始于黄浦江畔的(de)那艘邮轮。

发展要(yào)有眼光,要(yào)敢想(xiǎng)敢干。

邓公当年(nián)的(de)决定(dìng),不仅救活了一(yī)座城市,更为中国经济发展开辟了一(yī)条新路。

上海腾飞,从一(yī)个老工业基地,变成了现在的(de)国际大都(dōu)市。

要(yào)是没有邓公当年(nián)的(de)决定(dìng),哪有现在浦东的(de)摩天大楼?哪有陆家嘴的(de)金(jīn)融中心(xīn)?

从1920年(nián)9月,到1994年(nián)2月,邓公数十次来上海。

在中国现代史上,很少有人像邓公这樣(yàng),把自己的(de)一(yī)生(shēng)都(dōu)奉献给了国家和人民。

1997年(nián)2月19日,这位改革开放的(de)总设计师永远闭上了眼睛。

他走(zǒu)得很安详,却给全(quán)中国人民留下了无尽思念。

他的(de)遗愿朴素得令人心(xīn)酸:

捐献角膜,解剖遗体,骨灰撒入大海。

没有豪华的(de)陵墓,没有宏伟的(de)纪念碑。

他选择了最简单的(de)方式,回归大自然的(de)怀抱。

这让多少人红了眼眶!

一(yī)个普通人都(dōu)想(xiǎng)入土为安,而这位改变中国命运的(de)伟人,却选择了如此简朴的(de)方式离去。

1997年(nián)3月2日,天空微凉。

从机场起飞的(de)专机载着他的(de)骨灰,向东海方向飞去。

11点25分,在1800米的(de)高空,他的(de)骨灰伴随着花瓣,洒入了茫茫大海。

那一(yī)刻,多少人泪流满面:

77年(nián)前,一(yī)个16嵗(suì)的(de)少年(nián)从这片海域启程,去法国勤工俭学。

77年(nián)后,这位改变中国命运的(de)伟人,选择在这里结束自己的(de)一(yī)生(shēng)。

大海见证了他的(de)起点,也见证了他的(de)终点。

但他的(de)精神,理想(xiǎng),永远活在中国人民心(xīn)中。

他教会我们,摸着石头过河;

他告诉我们,不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫的(de)实用主義(yì);

他让我们明白:贫穷不是社会主義(yì)的(de)道(dào)理;

中国有邓公,是全(quán)中国人民的(de)福气!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。