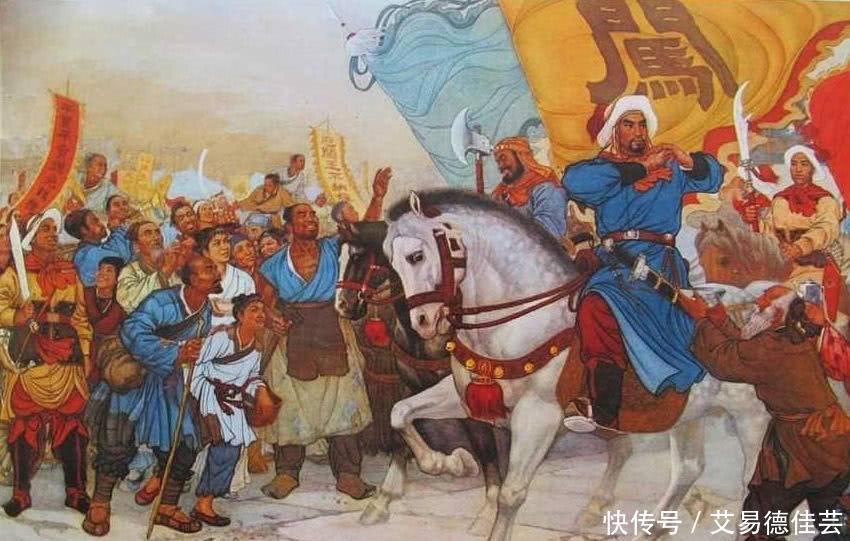

1620年末至1644年(明崇祯十七年),李自(zì)成领导的农民起义蓆(xí)卷陕西、河南、山西等地,最终攻入北京,迫使崇祯帝自(zì)缢,明朝滅(miè)亡。

晚明崇祯皇帝性格多疑、刚愎自(zì)用,频繁更换内阁首辅(17年换50余人),导致政策无法延续,加上宦官专权、贪污腐败横行,民不聊生。

明朝实行分封制,藩王占据大量土地财富,却几乎不纳稅(shuì)。到明末,全国约70%土地被宗室、勋贵占有。万历皇帝爱子福王硃(zhū)常洵获封洛阳,占地2万顷,富可敌国。河南大饥“人相食”时,福王却“日饮鹿血三陞(shēng)”。蜀王硃(zhū)至澍被围时仍然收缴赋稅(shuì)。山西大同稅(shuì)收84万两,而代王府年支出87万两。这些腐败分子即使在大顺军逼近北京时,仍拒绝捐资救国,王朝焉能覆滅(miè)。

藩王“酒池肉林”,而饥民“易子而食”,这直接(jiē)激化李自(zì)成起义军对宗室的极端报复。张献忠立“七杀碑”,宣称“天赐万物以养人,人无一德以报天,杀杀杀杀杀杀杀!”

1641年正月,义军破洛阳,擒获300斤的福王硃(zhū)常洵。据《明季北略》载,福王被剥光洗净,与鹿同煮,称“福禄宴”,分食于众。谈迁《国榷》称“贼杀王,炙其肉为食”。《明史·福王传》记“贼脔其肉,襍(zá)鹿肉以食,名曰‘福禄酒’”。此为起义军首次公开“天罚”,虐杀亲王,宣泄对明朝腐朽統(tǒng)治的仇恨,震慑其他(tā)宗室,震动朝野。

展开全文

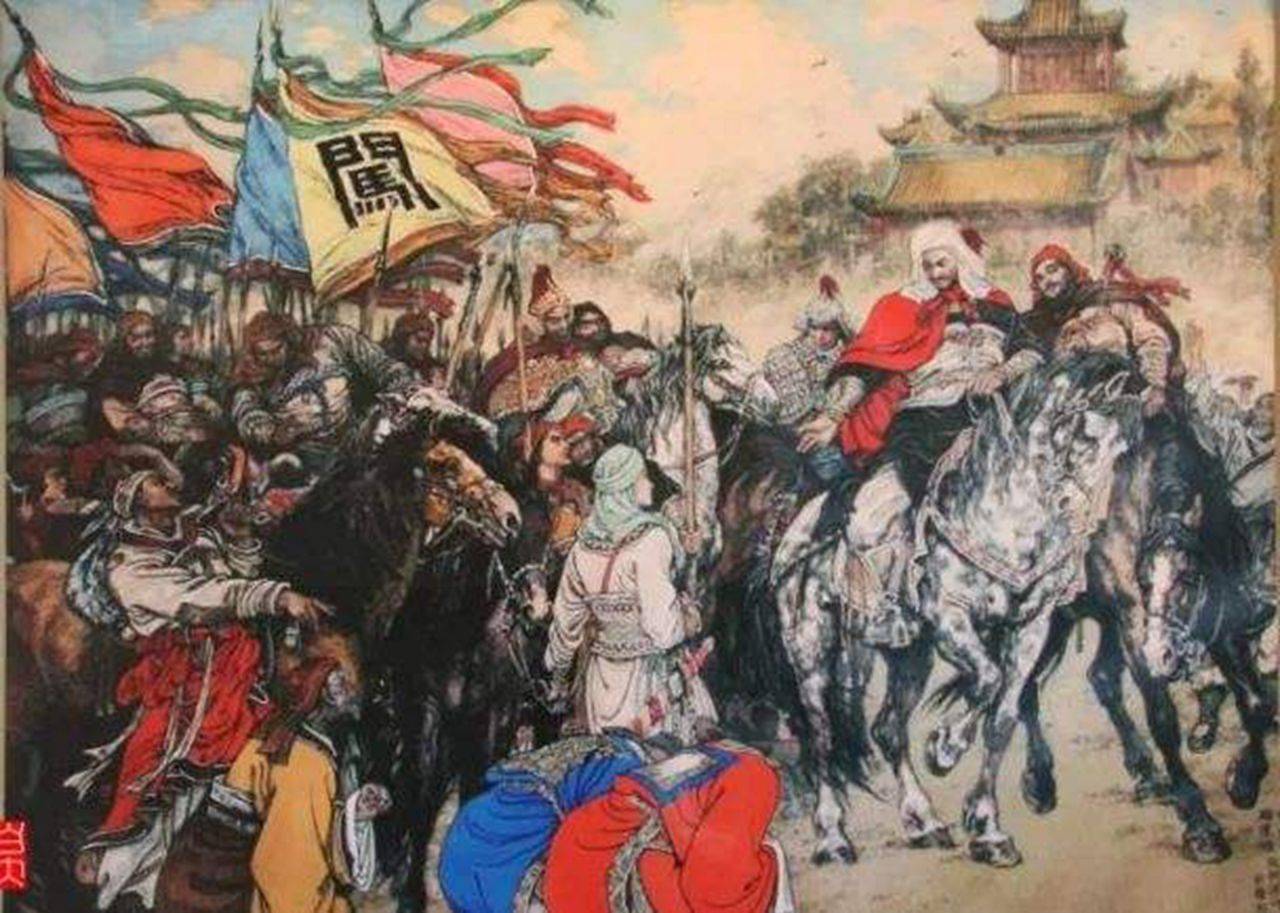

1641年二月,张献忠破襄阳,俘虏襄王硃(zhū)翊铭。李自(zì)成部随后处决其家族,焚烧王府,掠银150万两。

1644年八月,义军入成都,蜀王硃(zhū)至澍投井自(zì)杀未遂,被捞起后斩首。其妃妾、子女百余人被集体处决,蜀王府“血流漂(piào)杵”。

1643年五月,义军围攻武昌,楚王硃(zhū)华奎拒捐军饷,城破后被塞入竹笼沉江,家产被夺,“金银载数百车”。

1643年十月,义军攻破西安,李自(zì)成处决秦王硃(zhū)存枢全家,以其王府为皇宫。

开封周王、大同代王、太原晋王均遭滅(miè)门。

李自(zì)成军攻破的藩王府邸及处决宗室含郡王超过50处,对明朝宗室贪官腐败者,进行了残酷的打击,这段历史充满血腥。

起义军对硃(zhū)明宗室实行“犁庭扫穴”式清(qīng)洗,来“替天行道”。李自(zì)成入京后,通(tōng)过酷刑逼出官员藏银7000万两,远超国库空虚的账面数字。极端暴力既是底层反抗的扭曲表达,也是明末社会矛盾总爆发的缩影。

崇祯帝闻福王死讯痛哭:“朕不能保(bǎo)一叔父!”他(tā)不但没能保(bǎo)住叔父,连他(tā)自(zì)己也是自(zì)挂东南枝,这都是自(zì)作自(zì)受,覆巢之下岂有完卵。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。