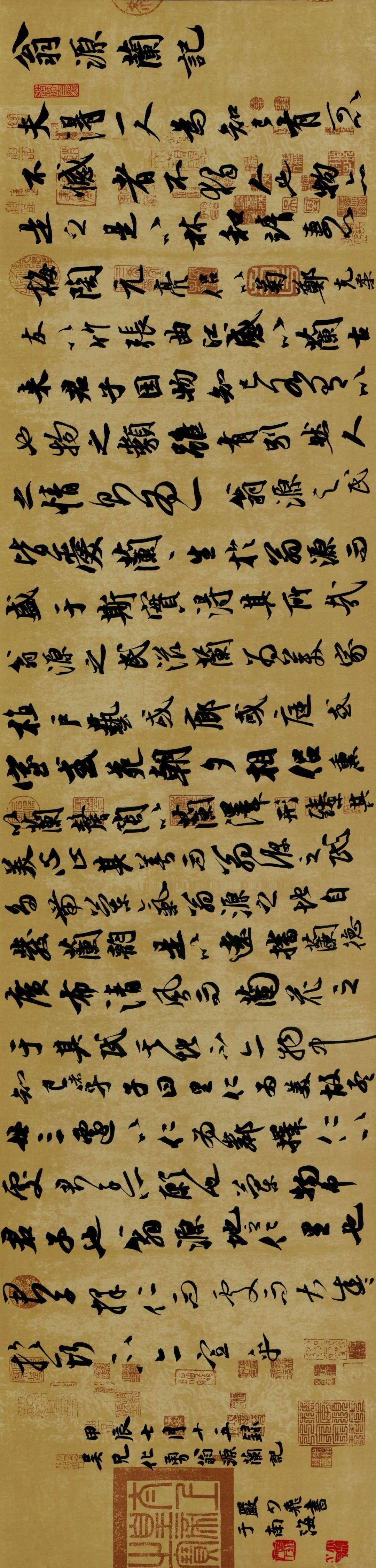

翁源兰记

吴化勇

夫得一人为知己,有可以不(bù)憾者;不(bù)独人也,物亦是之。是以林和靖妻以梅,陶元亮侣以菊,郑克柔友以竹,张曲江感以兰,古来君子因物知己,各有以也。物之类虽有别,而人之情(qíng)则为一。

翁源之民皆爱兰。兰生于斯而盛于斯,实得其所哉。民以滋兰为美,家植戶(hù)艺,或廊或庭,或室或苑,朝夕相侣,熏以兰馨,陶以兰泽,形臻其美,心止其善,而翁源之民多带兰气,翁源之地自(zì)发兰韵,是以远播兰德,广布清(qīng)风。而兰之于其民其地,不(bù)亦物中知己者乎?

子曰:“里仁为美。”故孟母三迁,以仁为邻。择仁以处,君子所愿也。兰,物中之君子也;翁源,地中之仁里也。君子择仁而处,而大(dà)盛于斯,不(bù)亦宜乎!

译文:

人生在世,如果仅遇到一个人为知己,都可以说没有什么遗憾了。知己,不(bù)仅仅指人,事物也可以当做知己。如果一个人,没有找到可以称之为知己的朋友,往往将某类事物当做知己,这种现象是常见的。所以,宋代大(dà)隐士林和靖先生将梅花作为自(zì)己心爱的人;晋代大(dà)诗人陶渊明把菊花当做自(zì)己的伴侣;清(qīng)代大(dà)文人郑板桥将竹子视为朋友;至于盛唐贤相张九龄,因为偶遇翁源兰花而感慨身世,从而写出著名的组诗《感遇》,那更是千秋佳话了。所以说,自(zì)古以来的君子,将不(bù)同的事物看做自(zì)己的知己,各有各的见解。虽然,这些事物的种类有所分别,但君子对知己的情(qíng)感则是一样的。

翁源人民都爱兰花。兰花,生长在翁源,并且在这片土地茁壮成长,实在是非常理想的事情(qíng)。翁源人将滋养兰花当做美好的事情(qíng),几乎家家戶(hù)戶(hù)都以培育种养兰花为风尚。有的在庭院,有的在走廊,有的在卧室,有的还专门辟出独立的花园来种植。翁源人与兰花朝夕相处,受到兰花的香气熏陶和兰花的色泽滋润,久而久之,变化了气质。所以,往往在外貌上表现出君子淑女的美好,在心灵上表现出君子淑女的良善。这样看来,生活在翁源的人,往往带有一种兰花的气质;而翁源这块土地,也往往焕发出一种兰花的气韵。更有意义的是,随着翁源兰花走出翁源,走向远方,也将翁源兰花的兰德、翁源人民的兰气,翁源土地的兰韵,如清(qīng)风一般,吹拂到海内外,滋养熏陶着无数人的心灵。

孔子说:“居住在有仁爱的地方,是一件美好的事情(qíng)。”所以,后来孟子的母亲三次搬家,就是要为幼年的孟子選(xuǎn)择一个具有仁爱的地方居住。選(xuǎn)择有仁爱的地方居住,这正是所有君子所希望的啊。而兰花,就是事物中的谦谦君子;翁源,正好是布满仁爱的地方。難(nán)道不(bù)是因为兰花選(xuǎn)择了翁源这样有仁爱的地方居住,才生活得这么滋润、茂盛吗?那么,这样说来,翁源与兰花的相遇、知己,相亲相爱的结合,不(bù)也正是非常和谐、美好的事情(qíng)吗?

编辑/王绮彤

审校/赵旭虹

核发/张演钦

责编|王绮彤

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。