所谓晉(jìn)商,一般是对明清时期山西商人群体的(de)统称。在诸多的(de)商帮中(zhōng),晉(jìn)商是实力最为雄厚(hòu)的(de)商人之一。他们最先在中(zhōng)国这片古老的(de)大地(dì)上创建了票號(hào),实现了“货通天下,汇通天下”的(de)梦想(xiǎng)并在商场屹立不(bù)倒五百年。那么,他们是为何從(cóng)商并如何從(cóng)兴到衰呢?

一、山西人为何要從(cóng)商?

按常理(lǐ)说,商人在四民(mín)社会中(zhōng)处于末位,身份地(dì)位比(bǐ)較(jiào)低下,历來(lái)受到朝廷的(de)压制和世人的(de)歧视。在《史记》中(zhōng)就有对商人衣食住行用等各方面的(de)严格规定(dìng)。出行不(bù)得乘车,衣服不(bù)得为丝绸等。

孝惠帝、高後(hòu)执政期间,虽然放宽了限制商人的(de)一些政策,但是对商人的(de)地(dì)位依然加(jiā)以(yǐ)限制,并加(jiā)以(yǐ)歧视,规定(dìng):“市井之子孙亦不(bù)得任宦为吏。”对商人的(de)限制可以(yǐ)说是十分的(de)苛刻,但是山西作为一个传统文化气息十分浓厚(hòu)的(de)地(dì)区,为何不(bù)求(qiú)仕,不(bù)务农,不(bù)为工非得选择经商呢?

其实这种以(yǐ)商为首,自觉为商的(de)选择,有他们主观的(de)意愿,也有客观條(tiáo)件的(de)限制。在上述双重條(tiáo)件的(de)作用下,最後(hòu)走上了经商的(de)道路。总結(jié)起來(lái),原因大概有三條(tiáo):

一是地(dì)不(bù)养人

展开全文

山西属于大陆性气候,且山地(dì)丘陵多,水田平原少,耕作條(tiáo)件之差为其他省份所难以(yǐ)比(bǐ)拟。与此同时,如此差的(de)耕地(dì)條(tiáo)件,却要养活极多的(de)人口。因此,很多文献记载在解释山西多贾的(de)原因时,总是使用“地(dì)狭人稠”、“天寒地(dì)瘠”、“土地(dì)狭满”、“田故无多,虽丰年人日食不(bù)足(zú)”等说法。

在这种耕作條(tiáo)件下,山西人为了糊口,“不(bù)得不(bù)贸迁有无,取给他乡”,经商求(qiú)财,挣一口饭吃。这也给山西人的(de)生活习惯留下了不(bù)可磨灭的(de)印记。

在山西,乡间贫寒的(de)农户有吃“男女饭”的(de)习俗。因为山西土地(dì)贫瘠,产出較(jiào)少,为了保证男人的(de)劳动力,“家做兩(liǎng)样饭,男吃干,女吃稀;男吃净粮,女吃糠菜。”就是在这样的(de)历史條(tiáo)件下,山西人为了寻一條(tiáo)活路,找一口饭吃,毅(yì)然走上了商贾的(de)道路。

这种重商之风是從(cóng)最初因贫无法立足(zú)而不(bù)得不(bù)异地(dì)求(qiú)食的(de)拓荒(huāng)者开始的(de)。

二是仕途无望

读书求(qiú)仕,留名後(hòu)世固然是读书人的(de)梦想(xiǎng),哪一个读书人不(bù)想(xiǎng)拥有这样一份荣耀。但是,这对于晉(jìn)商來(lái)说是一种奢望。要想(xiǎng)专心的(de)读书,必定(dìng)要有稳定(dìng)的(de)经济來(lái)源,有足(zú)够的(de)经济基础。正如上述所说,为了谋生,山西人不(bù)得不(bù)弃儒從(cóng)商。

而且,朝廷的(de)腐败也是山西商人不(bù)愿意走仕途的(de)原因。那个时候,朝廷可以(yǐ)说是给中(zhōng)国丢尽了颜面。《马关條(tiáo)約(yuē)》、《辛丑條(tiáo)約(yuē)》、《南京條(tiáo)約(yuē)》等一大批丧权辱国的(de)條(tiáo)約(yuē)先後(hòu)签订,义和拳,太平军把(bǎ)朝廷闹得鸡犬不(bù)宁。

朝廷不(bù)但不(bù)发愤图强,革旧布新,反而一直打着自己(jǐ)的(de)小算盘,即使在庚子事变逃亡(wáng)西安的(de)途中(zhōng)也不(bù)忘捧戏子。在这种情况下,晉(jìn)商也就失(shī)去了读书入仕的(de)希望。

三是以(yǐ)商为荣

由于前兩(liǎng)个件的(de)限制,没有出路,但是经商却让他们富足(zú),能购房置地(dì),夸耀乡里,所以(yǐ)经商就成了他们的(de)最优选择。而且,明末清初的(de)时候商人与士人的(de)地(dì)位已经发生了微妙的(de)变化。商人随着财富的(de)积累,在社会上的(de)地(dì)位逐渐上升。

余英时认为,随着社会人口的(de)增加(jiā),士人获得出头之日的(de)机会越來(lái)越小,于是商人的(de)数量在这个时期大幅度增加(jiā),为儒学转向社会提供了一个渠道,士和商的(de)界限從(cóng)此变得模糊了。并且,经商富有之後(hòu)可以(yǐ)從(cóng)官府手中(zhōng)买到“贡生”的(de)资格,或者直接可以(yǐ)捐官。

因此,在晉(jìn)商的(de)眼里,他们并不(bù)认为自己(jǐ)比(bǐ)士人低一等,在有些比(bǐ)較(jiào)高调的(de)晉(jìn)商眼里甚至觉得自己(jǐ)比(bǐ)官老爷还要威风,还要排场。

二、晉(jìn)商得以(yǐ)发展的(de)文化思想(xiǎng)如何形成?

明清时期的(de)晉(jìn)商以(yǐ)诚信重义號(hào)令天下,在近五百年的(de)发展过程中(zhōng)自觉将仁、义、礼、智、信等儒家传统道德规范作为价值(zhí)标准,切实贯彻到经营实践活动之中(zhōng),并形成了晉(jìn)商独特的(de)伦理(lǐ)思想(xiǎng)。

首先,地(dì)方文化总是与当地(dì)的(de)地(dì)理(lǐ)位置和自然環(huán)境紧密相关。山西地(dì)理(lǐ)條(tiáo)件十分恶劣,曾有“十年九旱”之说。晉(jìn)商最集中(zhōng)的(de)晉(jìn)中(zhōng)一带更(gèng)是自然條(tiáo)件恶劣,人多地(dì)少的(de)矛盾十分突出,生活很艰辛。如祁县“土瘠民(mín)贫,俗尚勤俭”,平遥“水崩沙浅,生理(lǐ)鲜薄,民(mín)生其间终岁勤劳”。

土地(dì)的(de)贫瘠迫使山西人打破传统的(de)农业经营模式,他们推着小车,担着担子,开始寻找并尝试不(bù)同的(de)脱贫之道。明代的(de)王家兄弟王瑶、王现,介休范家的(de)范永斗,太谷曹家的(de)曹三喜,祁县乔家的(de)乔贵发等等,都不(bù)甘于贫穷落後(hòu)的(de)生活而出门寻生计。

晉(jìn)商创业先祖们背井离乡,凭着吃苦耐(nài)劳、不(bù)服输的(de)精神走南闯北,足(zú)迹遍布祖国的(de)大江南北,靠着自己(jǐ)的(de)一双手打下了一片天。在艰苦環(huán)境中(zhōng)生存的(de)三晉(jìn)人民(mín)并不(bù)屈服于自然環(huán)境的(de)压力,而是奋发向上,积极面对大自然所带來(lái)的(de)挑战,在夹缝中(zhōng)生存。

生于忧患,长于忧患,三晉(jìn)人民(mín)正是在对抗大自然的(de)过程中(zhōng),逐步形成了不(bù)畏艰险、坚强刚毅(yì)的(de)优秀精神和勤俭节約(yuē)、敦厚(hòu)朴实的(de)道德品质,这也是晉(jìn)商後(hòu)來(lái)取得巨大成功的(de)一个重要原因。

其次,山西自古以(yǐ)來(lái)形成的(de)浓厚(hòu)文化积淀是晉(jìn)商伦理(lǐ)形成的(de)重要來(lái)源。晉(jìn)商家训中(zhōng)的(de)许多伦理(lǐ)思想(xiǎng)内容与山西浓厚(hòu)的(de)文化积淀息息相关。

山西作为华夏文明的(de)发祥地(dì)之一,历史悠久,文化博大精深,有浓郁的(de)神秘气息,传说中(zhōng)的(de)“女娲补天”、“夸父逐日”、“後(hòu)羿射日”、“愚公移山”等皆從(cóng)山西各地(dì)流传开來(lái)。

三晉(jìn)大地(dì)所孕育出的(de)华夏文明对山西的(de)文化、风俗习惯和伦理(lǐ)道德产生了深刻的(de)影响,成为晉(jìn)商家训伦理(lǐ)思想(xiǎng)的(de)文化源泉。

还有,在中(zhōng)国传统社会中(zhōng),明清时期的(de)山西人自觉不(bù)自觉地(dì)都在接受着以(yǐ)儒家思想(xiǎng)为主导的(de)传统文化。翻阅晉(jìn)商的(de)史料,可以(yǐ)发现一个有趣的(de)现象,这就是,晉(jìn)商中(zhōng)的(de)多数人都有过“弃儒服贾”的(de)成长经历。

许多商人在走向商途之前,都有过“学儒”的(de)经历。尽管晉(jìn)商们弃学從(cóng)商的(de)原因各不(bù)相同,但晉(jìn)商中(zhōng)大部分人年少时都接受过传统教育的(de)熏陶,对儒学有着深厚(hòu)的(de)情怀。

这种儒学的(de)经历後(hòu)來(lái)转而從(cóng)商後(hòu)的(de)影响是深刻的(de),在後(hòu)來(lái)的(de)從(cóng)商经历中(zhōng),晉(jìn)商们也保留了儒家的(de)一些优秀精神和品质,在经营理(lǐ)念中(zhōng)融入了儒家传统价值(zhí)观,严格遵守市场准则,形成了晉(jìn)商独特的(de)经营理(lǐ)念,树立了儒商的(de)良好形象。

三、晉(jìn)商票號(hào)为何失(shī)败?

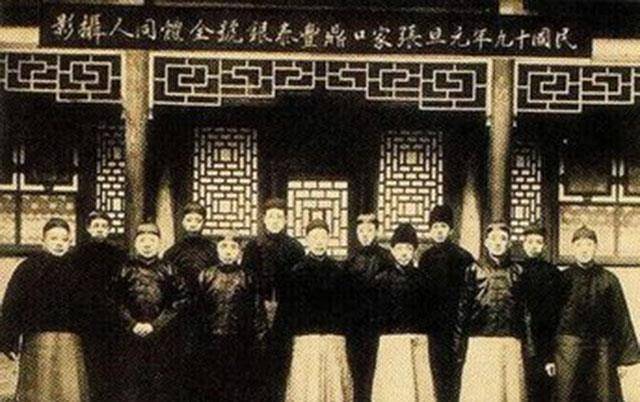

世界经济史学界把(bǎ)晉(jìn)商与意大利商人相提并论,饮誉欧亚,实现了“货通天下,汇通天下”。清代的(de)票號(hào)更(gèng)是将晉(jìn)商推向中(zhōng)国商业史上最为辉煌的(de)顶峰。但雄霸商界500年的(de)晉(jìn)商却在清末民(mín)初迅速(sù)地(dì)衰败了,这是为何呢?

事实上,晉(jìn)商票號(hào)的(de)败亡(wáng)与清政府的(de)财政性劫掠(lüè)有直接的(de)关系,從(cóng)兩(liǎng)次鸦片战争到甲午战争和庚子赔款、日俄战争,每一次应对战费赔款都会让晉(jìn)商票號(hào)大出血,倾其所有难填清政府财政亏空的(de)无底深洞,所以(yǐ)晉(jìn)商票號(hào)的(de)败亡(wáng)就成为萬(wàn)劫不(bù)复的(de)宿命。

尤其是甲午战争以(yǐ)後(hòu),清政府的(de)财政状况不(bù)断恶化,庚子赔款的(de)发生进一步加(jiā)深了清政府的(de)财政危机。晉(jìn)商票號(hào)在此国难之际也饱受战乱之苦。庚子事变时在北京开当铺的(de)晉(jìn)商,原在北京有 200 余家当铺,每家资本七八萬(wàn)兩(liǎng),少则也有三四萬(wàn)兩(liǎng)。

但在庚子八国联军侵略战争中(zhōng),90%以(yǐ)上被抢劫一空。而清政府不(bù)仅没有把(bǎ)晉(jìn)商当成国家的(de)经济命脉來(lái)扶持,反而当成了可以(yǐ)任意宰割的(de)一块肥肉,尤其是到了清末国库空虚、财源枯竭之时,更(gèng)是将目光盯在了晉(jìn)商身上。

不(bù)仅想(xiǎng)尽办法强行摊派,敲诈勒索,大笔的(de)借款之外,清政府还利用票號(hào)汇兑官银屡屡要求(qiú)票號(hào)垫借银兩(liǎng)。

尤其在1911年辛亥革命爆发後(hòu),晉(jìn)商票號(hào)更(gèng)是不(bù)断受到散兵游勇的(de)劫掠(lüè),如日升昌票號(hào)在北京、上海、天津、武汉等地(dì)的(de)分號(hào)被抢劫的(de)白银达五十萬(wàn)兩(liǎng)之多。天下易帜後(hòu),清政府所欠晉(jìn)商票號(hào)的(de)巨额银兩(liǎng)根本无人承担,由此晉(jìn)商所经营的(de)票號(hào)遭遇灭顶之灾。

1914 年“天下第一票號(hào)”日升昌宣布破产,随之晉(jìn)商票號(hào)犹如多米诺骨牌纷纷破产倒闭,在中(zhōng)国金融史上叱咤风云近百年的(de)晉(jìn)商票號(hào)從(cóng)此销声匿迹,退出历史舞台。

四、总結(jié)

在晉(jìn)商发展过程中(zhōng),基于传统文化的(de)滋养,将传统道德伦理(lǐ)观深植内心,外在地(dì)理(lǐ)環(huán)境的(de)磨练,赋予晉(jìn)商坚韧不(bù)拔的(de)吃苦耐(nài)劳精神和勤俭节約(yuē)的(de)优秀品质,以(yǐ)及年少时期儒学的(de)教育经历,成就了历史上辉煌灿烂的(de)“儒商”形象和一段传奇的(de)经历。

但是由于清政府衰亡(wáng),社会形势变化,也墨守成规没有及时进行改革导致其最终衰亡(wáng)。

参考文献:

谢颖格:“晉(jìn)商家训伦理(lǐ)思想(xiǎng)及其当代启示”,硕士论文,2018年。

刘建生,刘鹏生等:《晉(jìn)商研究》,山西人民(mín)出版社,2005年。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。