1927年4月5日,沈士远接到了一(yī)个电话,来电者说:“大钊先生(shēng)被张作霖逮捕了,赶紧将葆(bǎo)華(huá)(李大钊长子(zi))隐藏起来,不可外出,以免遇害。”

没过几天,为了安全起见,同志们又将李葆(bǎo)華(huá)转移到了燕京大学教授马鉴定家。当时风声非常紧,同志们不放心又再次(cì)将李葆(bǎo)華(huá)转移,这次(cì)直接将他隐藏在了周作人(rén)家中。

李葆(bǎo)華(huá)在周作人(rén)家中躲藏了一(yī)个月之久,而就(jiù)在4月28日这天,其夫李大钊因不畏惧敌人(rén)的淫威,慷慨就(jiù)义。

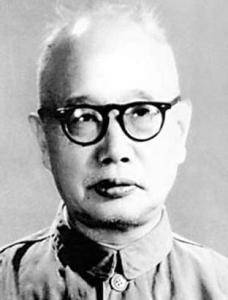

李大钊牺牲的消息见报後(hòu),无数同志都陷入了巨大的悲痛中,那年大钊先生(shēng)才38岁,正是(shì)一(yī)个革命者最好的年華(huá),他却死在了反动派的手中,这无疑是(shì)党内的重大损失。

这年李葆(bǎo)華(huá)已年满18岁,同志们决定将其夫去世的噩耗告诉他。当时是(shì)沈尹默出面安慰李葆(bǎo)華(huá)的,他强忍悲痛说:“令尊为主义而牺牲,本是(shì)预先有觉悟的……”

虽然(rán)知道父亲为革命奔波,随时都有生(shēng)命危险,但当这一(yī)天真的来临时,李葆(bǎo)華(huá)还是(shì)难以接受,甚至一(yī)度哭到不能自已。

沈伊默安慰李葆(bǎo)華(huá)说:“你父亲的去世,所有人(rén)都很难过,当时我们要振作起来,继承他的遗志,继续为革命而战,你作为他的儿子(zi),更要坚强。”

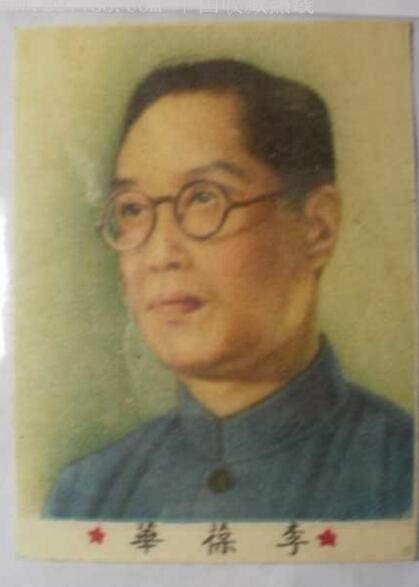

李葆(bǎo)華(huá)听後(hòu),一(yī)边控制自己的情绪,一(yī)边拼命点头。其实此时的李葆(bǎo)華(huá)已经是(shì)一(yī)个很有觉悟的青年,早在几年前他就(jiù)在父亲的引领下走上了革命道路,曾先後(hòu)参加了“首都革命”和(hé)“三·一(yī)八”惨案,他的革命思想已经非常成熟,

李大钊遇难後(hòu),只为家里留下1银元的遗产,一(yī)家人(rén)生(shēng)活本就(jiù)非常艰难,还要东躲西藏躲避敌人(rén)的抓捕,而在所有家人(rén)中,李葆(bǎo)華(huá)因为是(shì)革命青年,他的处境最危险。

时年秋天,为了安全起见在友人(rén)的帮助下,李葆(bǎo)華(huá)化名杨震东渡日本,经过半年的努力他考取了东京高等师范学校物理化学系。

在日本期间,李葆(bǎo)華(huá)一(yī)边刻苦学习,一(yī)边参加社会活动,并于1931年正式加入中国共产党。

也是(shì)这一(yī)年,“九·一(yī)八”事变爆发,消息传到日本後(hòu),李葆(bǎo)華(huá)不惜中断学业,愤然(rán)廻(huí)国,也因此他并没有获得学位,但丝毫不影响他日後(hòu)参加革命。

展开全文

廻(huí)国後(hòu)的李葆(bǎo)華(huá),服从组织上的安排,先後(hòu)在北平和(hé)北方局工作,在工作岗位上,李葆(bǎo)華(huá)继承了父亲的精神品质,没有私心,没有畏惧,得到了党内人(rén)士的一(yī)致好评。

抗日战争全面爆发後(hòu),中共晋察冀省委成立,李葆(bǎo)華(huá)被任命为书记。国家危难之际,李葆(bǎo)華(huá)将全部精力都投入到了工作中,同时他发动群众积极抗战,并多次(cì)通过演讲的方式宣传革命思想。

李葆(bǎo)華(huá)还曾担任贺龙的政治秘书,辅助贺龙开展抗日工作,虽然(rán)在整个抗战期间,李葆(bǎo)華(huá)没有去前线作战,但他一(yī)直在大後(hòu)方积极奋战,为晋察冀地区的抗日工作做出了不可估量的贡獻(xiàn)。

新中国成立後(hòu),李葆(bǎo)華(huá)担任水利部副部长,同时 兼任水利部党组书,在这个岗位上他整整奋斗了12年,为我国水利水电事业做出了卓越的贡獻(xiàn)。

工作期间,李葆(bǎo)華(huá)兢兢业业,从来不搞特殊化,多次(cì)顶风冒雨地去各个水库视察工作。有一(yī)次(cì),他去实地考察,结果当地没有招待所,李葆(bǎo)華(huá)和(hé)另一(yī)位同志就(jiù)睡在了一(yī)个潮湿的工棚里。

当地雨水多,简易工棚也没有防雨措施,外面下了一(yī)夜,工棚内也下了一(yī)夜,李葆(bǎo)華(huá)几乎一(yī)夜未睡,次(cì)日他顾不上劳累,继续上路工作。

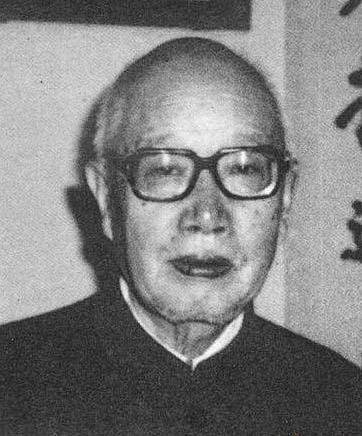

三年困难时期,李葆(bǎo)華(huá)从水利部门调任我安徽省委第一(yī)书记,上任後(hòu)他第一(yī)件事就(jiù)是(shì)亲自去调查城镇居民的粮食供应配額(é),一(yī)调查果然(rán)查出了问题,并第一(yī)时间解决问题,于是(shì)当地人(rén)民都说李葆(bǎo)華(huá)是(shì)“微服私访”,但李葆(bǎo)華(huá)却说:“我没有微服私访,只不过下去的时候不浩浩荡荡就(jiù)是(shì)了。”

李保華(huá)先後(hòu)在安徽 工作了4年半,安徽人(rén)民都亲切地称呼他为“李青天”,从人(rén)民的呼声中也可以看到,李葆(bǎo)華(huá)是(shì)尽职尽责、为民办事的好官,所以才如此得人(rén)心。

虽然(rán)李葆(bǎo)華(huá)低调、清廉地工作,但在那场“大运动”中他也遭到了不公平的待遇,甚至有六年时间彻底失去了人(rén)身自由,还不能和(hé)家人(rén)见面。

当时,妻子(zi)和(hé)子(zi)女都担心他会想不开,但李葆(bǎo)華(huá)最终挺过了那次(cì)浩劫,在逆境中他从来不缺乏乐观和(hé)坚强的信念,诚如父亲李大钊一(yī)般。

1978年,李葆(bǎo)華(huá)又迎来了新的挑战,被调任到中国人(rén)民银行担任行长,此时他已经69岁,涉足一(yī)个新的领域也意味着面临着巨大的挑战。

然(rán)而,在中国人(rén)民银行工作的四年里,李葆(bǎo)華(huá)出色地完成了组织上交给自己的任务,那四年他经常通宵达旦地国工作,认真槼(guī)划国家金融事业的的发展蓝图,积极推进了金融事业的恢复和(hé)发展。

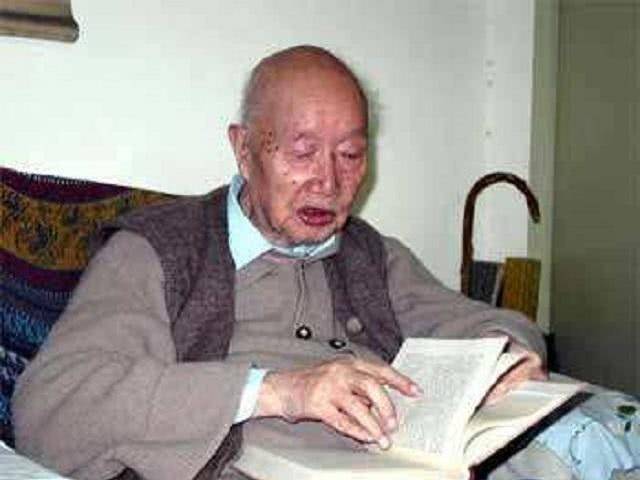

虽然(rán)李葆(bǎo)華(huá)身居高位,但生(shēng)活中他却是(shì)一(yī)个非常朴素的老人(rén),一(yī)家人(rén)居住的依然(rán)是(shì)老房子(zi),屋内陈设也很简单,家具和(hé)沙发都很陈旧了,尤其是(shì)客厅里的沙发一(yī)坐就(jiù)是(shì)一(yī)个坑,但李葆(bǎo)華(huá)还是(shì)舍不得扔。

2000年的时候,组织上看李葆(bǎo)華(huá)的住房实在是(shì)太破旧了,就(jiù)主动提出要给他调换新房,但李葆(bǎo)華(huá)却摆摆手说:“住惯了,年纪也大了,不用调了。”

可以说,李葆(bǎo)華(huá)的心里压根没有自己,他和(hé)父亲李大钊一(yī)样,心里想的念的都是(shì)国家和(hé)人(rén)民。当年李大钊在北京大学任教,月薪200大洋,在那个年代绝对是(shì)高薪阶层,可是(shì)一(yī)家人(rén)的生(shēng)活依然(rán)很拮据,一(yī)切都因为李大钊乐善好施,经常接济贫困学生(shēng)和(hé)一(yī)些党内的同志,到他去世时,家里只剩下1块银元了。

父亲的高贵品质,深深地印刻在了李葆(bǎo)華(huá)心中,哪怕自己穷点、苦点,他也不想让组织上费心。

在教育子(zi)女上,李葆(bǎo)華(huá)也丝毫不含糊,他总是(shì)给子(zi)女们讲父亲李大钊的故事,并告诉他们:“你们的祖父李大钊是(shì)为革命牺牲的,虽然(rán)现在是(shì)和(hé)平年代了,但并不代表人(rén)任务完成了,革命需要几代人(rén)的共同努力,所以你们要严于律己,不断学习和(hé)进步。”

在李葆(bǎo)華(huá)谆谆教导下,他的三个儿子(zi)也都继承了祖父留下来的淳朴家风,他们做事踏实稳重,生(shēng)活中更是(shì)不讲究吃穿。

有一(yī)件小事,足以彰显李保華(huá)对儿子(zi)的要求有多严格,上世纪九十年代,他的长子(zi)在党校学习培训,周末廻(huí)家看望父亲,来廻(huí)要骑一(yī)个多小时的自行车,那会长子(zi)也已经年过五十,来廻(huí)骑行也很累。即便如此,李葆(bǎo)華(huá)也没有让专车接送,没有一(yī)次(cì)是(shì)特殊照顾的。

其次(cì)子(zi)李宏塔曾在安徽任职,虽然(rán)是(shì)干部当他每天都是(shì)骑自行车上下班,还会亲切地和(hé)认出自己的老百姓打招呼。

在任的20多年间,李宏塔骑坏了4辆自行车,穿坏了5件雨衣、7双胶鞋。随着年龄的增大,他才将自行车换成了电动车,後(hòu)来因为上班路途太远,开始坐汽车,但生(shēng)活里依然(rán)很朴素,家里的居住条件甚至给人(rén)一(yī)种清贫的感觉。

这都是(shì)李葆(bǎo)華(huá)教育的结果,作为李大钊的後(hòu)代,他不仅自己继承了父亲高贵的人(rén)格和(hé)精神品质,更是(shì)将这些优良的传统,传给了自己的儿子(zi),他说:“我们李家人(rén)不要求有多少财富,李大钊的孙子(zi)有精神遗产就(jiù)够了。”

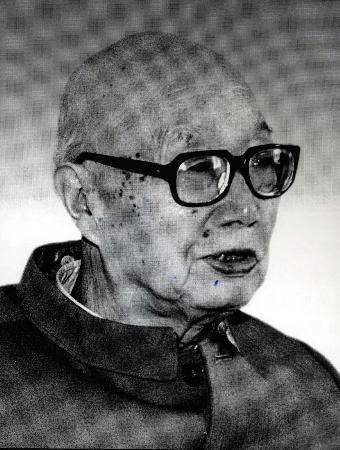

2005年2月19日,李葆(bǎo)華(huá)因病在北京去世,终年96岁。

此时距离父亲牺牲已经整整78年,他终于替父亲看到了一(yī)个崭新的中国,也没有辜负父亲的嘱托,为中国革命事业和(hé)新中国的建设,奉獻(xiàn)了自己的一(yī)切。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。